交通事故で治療中の方必見!後遺障害が認定されるまでの流れを弁護士が解説

交通事故にあい、ケガの治療をしても症状が残ってしまったら、自賠責保険から後遺障害等級の認定を受けることになります。

この後遺障害等級の認定手続には、代表的なものとして、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

今回は、後遺障害等級の認定手続の流れと、事前認定と被害者請求の違いなどについて説明します。

- この記事でわかること

-

- 後遺障害申請のやり方は2つある

- 後遺障害の申請から認定までの流れ

- 事前認定と被害者請求の違い

- 目次

交通事故被害の

無料相談は

アディーレへ!

後遺障害の申請方法は2種類ある

後遺障害の認定方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類の方法があります。

事前認定

加害者が加入している任意保険会社に必要な資料を提出して、後遺障害の等級認定を申請する方法です。

具体的には、加害者側の任意保険会社を通して、自賠責保険に対して後遺障害等級を事前に確認してもらう形で後遺障害等級の認定が行われます。

保険会社が示談代行のために収集した資料を、そのまま自賠責保険に提出するという流れで手続が進められることが多いようです。

被害者請求

加害者が加入している自賠責保険に必要な資料を提出して、後遺障害の等級認定を申請する方法です。

具体的には、被害者の方が加害者側の自賠責保険に対して直接保険金を請求し、その過程において後遺障害等級の認定が行われます。

被害者本人が手続を行うのが原則ですが、弁護士などを代理人として請求することも可能なため、一般的には弁護士に被害者請求を依頼して手続が進められることが多いです。

交通事故における後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という組織が行っています。

もともと後遺障害等級の認定は、自賠責保険が保険として支払う金額を決めるための過程で行われるものです。

具体的には、加害者または被害者が自賠責保険に対して保険金の請求をした際に、後遺障害に対する保険金を支払うか否かを、損害保険料率算出機構の調査に基づいて判断するという仕組みです。

もっとも、実際には加害者から直接自賠責保険に保険金を請求するという手続をとることは通常なく、上記のどちらかの方法により、後遺障害等級の認定手続を進めるのが一般的です。

あなたにマッチする後遺障害の申請方法はどっち?

ご自身の負担を減らしたい方

被害者の方が自分で被害者請求を行うのは大変です。どのような資料が必要かを確認し、それをご自身ですべて集めて、どこに提出すればいいかなども調べる必要があるため、なかなか実行できる方はいないのではないでしょうか。

もし、加害者側に任意保険がついていて、示談代行が行われている場合、加害者の任意保険会社を通して事前認定を行ってもらえば、被害者の方のご負担はほとんどありません。

基本的には後遺障害診断書を医師に書いてもらい、それを保険会社に提出すれば、あとは保険会社が手続を進めてくれます。

また、ご自身が加入している人身傷害保険が示談交渉を対応している場合には、そちらに事前認定を任せることもできます。

なお、被害者請求を行う場合でも、弁護士に依頼すればある程度、負担を減らすことはできます。

どのような資料が必要か、どこに提出すればよいかなどを自分で調べなくても、弁護士に任せればよくなります。

適切な認定をしてほしい方

自賠責保険の等級認定は、醜状障害など目で見る必要性が高いものを除き、原則としてすべて書面で審査されます。そのため、提出書類の内容や取捨選択が非常に重要です。

事前認定では、特にケガと既往症が複合しているなど複雑な場合は、任意保険会社の顧問医などの意見書が提出されることもあるようです。

任意保険会社は被害者の味方ではありませんから、必ずしも被害者に有利な意見書が提出されるとは限りません。

そして、先ほども簡単に触れたとおり、事前認定では、資料をそのまま提出するという形をとっており、有利な資料を追加したり、不利な資料を意図的に外したり、弱点を補強するために新たな資料を作ったりするなど、“資料の質”を高めることができません。

これに対して被害者請求では、提出書類を自分で確認・取捨選択できるため、資料の質を高めることができます。

よって結果的に、適切な後遺障害等級の認定を獲得できる可能性が高まります。

【弁護士からのアドバイス】事前認定か被害者請求かを選ぶ注意点

弁護士のオススメはどっち?

ここまでご説明してきたとおり、事前認定のほうが手間をかけずに後遺障害の等級認定を受けることができます。

もし、事前認定の結果が振るわなくても、異議申立てという手続を行うと、事前認定の結果を争うことができますので、事前認定も悪いことばかりではありません。

ただし、異議申立ての手続があるといっても、提出が必須ではない被害者に不利な書類が提出されてしまっている場合は、その書類の提出をなかったことにはできません。

さらに、後遺障害の等級認定が受けられるか、より適切で高い等級が得られるかどうかは、交通事故で受け取れる賠償金額に大きな影響を与えます。

だからこそ適切な等級認定を受けることは重要なのです。

このようなことを考えると、弁護士としては、原則として被害者請求を行うことをおすすめしたいです。

弁護士に任せられる?

事前認定も被害者請求も「自分だけで対応するのは不安…」という方もいらっしゃることでしょう。

後遺障害等級の認定手続は弁護士に任せることができます。弁護士が被害者の方の代理人となった場合、保険会社に対してすべての資料を送付するように要求します。

弁護士は、状況に応じて事前認定か被害者請求かのどちらかを選んで、後遺障害等級の認定手続を進めていきます。

弁護士はこれまでの経験や知識に基づいて、適切な後遺障害等級が認定されるように手続を行います。

通常は、適正な等級認定を見込んで被害者請求を選択する弁護士が多く、保険会社から送られてきた資料を見て、症状の立証に向けて必要となる検査や、適切な後遺障害が認められるような表現の工夫など、さまざまなアドバイスができます。

一方、事前認定のほうが申請してから結果が出るまでの時間が短い傾向にあるため、保険会社に必ず応じてもらえるとは限りませんが、不利な資料や疑義が生じうる部分がない場合には、弁護士の判断で事前認定にて手続を進めることもあります。

後遺障害の認定に必要な書類と手続の流れ

それでは、事前認定と被害者請求それぞれの手続について、被害者の方が何をしなければならないのか具体的に説明していきます。

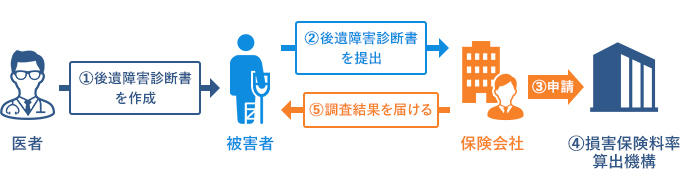

事前認定で後遺障害を申請する場合

必要な書類と集め方

事前認定を行う場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

それ以外の審査に必要な書類である、診断書や診療報酬明細書などは、基本的に保険会社が集めてくれますので、原則として、これらの資料の収集に関与する必要はありません。

【用意する書類】

- 後遺障害診断書

手続の流れ

治療が終了して症状固定になったら、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。

作成してもらった後遺障害診断書を保険会社に提出すると、保険会社は、提出された後遺障害診断書と治療費の内払いなどのために収集していた診断書・診療報酬明細書などの書類をもとに、自賠責保険に対して事前認定を求めます。

自賠責保険から、損害保険料率算出機構の調査事務所などにそれらの書類が提出され、事前認定が行われます。

事前認定が終わると、その結果が理由も含めて書面で保険会社に交付されますので、保険会社を通じてその書面を受け取ることになります。

【手続の流れ】

- 症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらう

- 後遺障害診断書を保険会社に提出する

~ここからは保険会社が対応します~ - 後遺障害診断書などの必要書類をもとに自賠責保険に申請

- 損害保険料率算出機構が調査

- 保険会社を通じて調査結果が届く

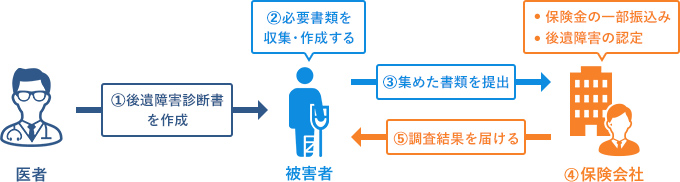

被害者請求で後遺障害を申請する場合

必要な書類と集め方

治療が終了して症状固定になったら、後遺障害診断書を作成してもらうのは事前認定と同様です。

それ以外に、交通事故証明書、印鑑証明書、自賠責保険様式の診断書や診療報酬明細書などを取得します。後遺障害診断書・診療報酬明細書は、相手方の保険会社が治療費を支払っている場合には、相手方保険会社が取得していることが多いので、その写しを取得することが一般的です。

治療費の支払いがされていない場合や、支払い打ち切り後の治療がある場合などは、自分で病院に書類の作成を依頼することになります。

また、自賠責保険支払請求書や、事故発生状況報告書は自分で作成することになります。

【用意する書類】

- 後遺障害診断書

- 交通事故証明書

- 印鑑証明書

- 自賠責保険様式の診断書

- 診療報酬明細書

- 自賠責保険支払請求書

- 事故発生状況報告書

手続の流れ

必要な書類を集め、加害者側の自賠責保険会社に提出します。

これまでにも少し触れたとおり、被害者請求は自賠責保険の保険金を請求する過程で後遺障害が認定されますので、体裁としては、後遺障害の保険金を請求するという形になります。

結果が書面で交付されるのは事前認定と同様です。

被害者の方がご自身で対応しなくても、弁護士に依頼することで、弁護士が代理で後遺障害認定の申請を行うこともできます。

【手続の流れ】

- 症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらう

- 必要書類を収集・作成する

- 集めた書類を保険会社に提出する(保険金の請求)

~ここからは保険会社が対応します~ - 保険金の一部振込みと後遺障害の認定

- 保険会社を通じて調査結果が届く

後遺障害等級認定について弁護士に依頼するメリット

後遺障害の等級認定を弁護士に依頼し、被害者請求をすることで、被害者に有利な認定が得られる可能性を上げることができます。

また、後遺障害診断書の記載内容などを、より認定が得られやすい形にすることもできます。

ただし、医師の先生は、後遺障害の等級認定については専門ではないため、必ずしも認定を得るために適切な記載がされるとは限りません。

たとえば、可動域制限があるのに、同一面の運動についての記載が省略されていたり、健側の数値が記載されていなかったりという場合です。

適切な認定を得るためには、これらを正確に漏れなく記載することが重要です。

また、後遺障害の認定を受けたあとは、賠償金の示談交渉が始まりますが、弁護士に依頼することで、慰謝料や逸失利益などについての増額が見込めます。

わからないことは質問でき、手続のアドバイスももらえます。

このように、弁護士に任せたほうが被害者の方にとってさまざまなプラスの効果が期待できるのです。

後遺障害の認定についてよくある質問

Q.後遺障害の認定にはどのくらいの期間がかかりますか?

後遺障害等級の申請から認定までにかかる期間は約1ヵ月〜3ヵ月です。

ただし、後遺症の内容や程度などによって認定にかかる時間は違っており、長期間におよぶ場合もあり得ます。

Q,後遺障害等級の認定率はどのくらいですか?

後遺障害等級の認定率は、支払件数全体の約4%となっています。

この数字を見ると後遺障害等級の認定を受けるのは非常に難しく思われますが、きちんと事前準備をすることで、その認定率を上げられる可能性があります。

【参考】

1)2023年度における自賠責保険の支払件数:88万352件

2)上記のうちで後遺障害に関する支払いは3万2,671件

2)÷1)=約4%

※損害保険料率算出機構「自動車保険の概況2024年度版(2023年度統計)」による

まとめ

後遺障害の等級認定の手続には、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。

弁護士に相談することで、等級認定の段階から弁護士が関与できるため、適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。

さらに、示談交渉も行ってくれるため、賠償金の増額も期待できるでしょう。

交通事故の被害はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。

また、通常は弁護士費用が保険会社の上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

そのため、お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用

弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)

お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。