【2025年最新版】交通事故の慰謝料の相場と計算方法|慰謝料計算機つき

交通事故の慰謝料とは、精神的・身体的な苦痛や損害に対して支払われるお金のことで、ケガや後遺障害の程度・入通院の日数・年齢・収入等の事情を考慮して算定されます。

交通事故の慰謝料には3種類あり、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」は治療期間によりますが、重傷かつ通院1ヵ月~6ヵ月の場合は最大28万円~116万円、「後遺障害慰謝料」は110万円~2,800万円、「死亡慰謝料」は2,000万円~2,800万円が相場です。

しかし、交通事故の適切な慰謝料の相場がいくらか知らずに示談をしてしまうと、思わぬ不利益を被ってしまうおそれがあります。

そこで、この記事では、慰謝料の種類や計算方法、支払い基準について解説します。

適切な慰謝料を受け取るためにも、ぜひ参考にしてください。

- この記事でわかること

-

- 交通事故の慰謝料の種類と相場

- 交通事故の慰謝料の3つの支払い基準

- 交通事故の慰謝料をきちんと受け取るためのポイント

- 目次

慰謝料計算機

慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料金額を知ることができます。

「保険会社から慰謝料を提示されたけれど、本当にこれで示談していいのだろうか?」といった疑問をお持ちであれば、まずは慰謝料計算機を使ってみていただければと思います。

軽症の場合の慰謝料計算

死亡の場合の慰謝料計算

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的・身体的な苦痛や損害に対し、加害者側から支払われるお金のことです。以下では、慰謝料の詳しい内容を見ていきます。

交通事故の慰謝料の種類

まず、交通事故にあった被害者の方が請求できる慰謝料は、次の3種類です。

- 死亡慰謝料

被害者が死亡した損害に対して支払われるお金です。亡くなられた方と、そのご遺族の精神的苦痛を補償します。 - 後遺症慰謝料

交通事故で後遺症が残ったことに対して支払われるお金です。将来における苦痛や損害を補償します。 - 入通院慰謝料(傷害慰謝料)交通事故によるケガに対して支払われるお金です。症状固定日に至るまでの精神的苦痛や損害を補償します。

では、慰謝料は何を基準に算定していくのかについて見ていきましょう。

交通事故の慰謝料の3つの支払い基準

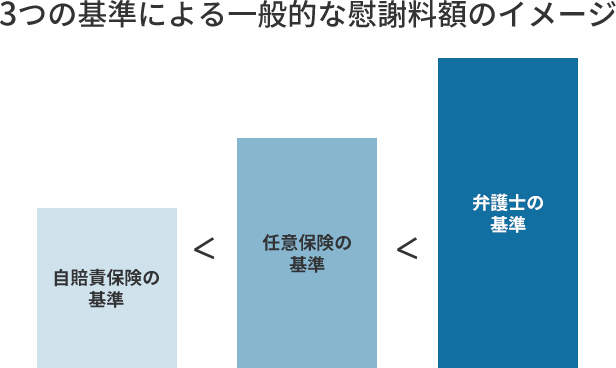

慰謝料を計算するにあたり、下記の3つの基準があります。

- 自賠責保険基準

- 任意保険基準

- 弁護士基準(裁判所基準)

このなかでもっとも金額が高くなるのは、3つ目の弁護士基準です。

そのため、弁護士基準で計算されることをおすすめします。

なお、3つの基準について詳しく知りたい方は、「後遺障害に対する賠償金(慰謝料)の相場と3つの支払基準」をご覧ください。

弁護士基準の交通事故の慰謝料はどのように決まる?

では、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料について、どのように金額が決まるのか、自賠責保険基準と弁護士基準で計算した金額がどのくらい違うのかを見てみましょう。

①交通事故の死亡慰謝料の計算方法と早見表

死亡慰謝料には被害者の方ご本人の慰謝料とご遺族の慰謝料の2種類があります。

下記で具体的な金額を確認してみましょう。

自賠責保険基準による死亡慰謝料の相場

| 対象者 | 金額 |

|---|---|

| 被害者の方ご本人 | 400万円 |

| 請求権者(ご遺族)1名 | 被害者の方ご本人の慰謝料に加えて550万円 |

| 被請求者(ご遺族)2名 | 被害者の方ご本人の慰謝料に加えて650万円 |

| 請求権者(ご遺族)3名以上 | 被害者の方ご本人の慰謝料に加えて750万円 |

| 被害者に被扶養者がいる場合 | 上記金額に200万円を加算 |

- ※2020年4月1日以降に発生した事故で死亡した場合

- ※請求権者は被害者の父母・配偶者・子が対象

死亡した被害者の方ご本人と請求権者(ご遺族)の慰謝料を合計額が死亡慰謝料です。

【計算例】

被害者の方に配偶者と未成年の子ども1名がいる場合

400万円+650万円+200万円=1,250万円

なお、自賠責保険基準では、「死亡による損害で支払われる金額の上限は被害者1名につき3,000万円」となっています。

そのため、死亡慰謝料およびその他の損害(葬儀費、逸失利益)の合計額が3,000万円を超えた場合には、超えた分の金額を加害者側の任意保険会社に請求します。

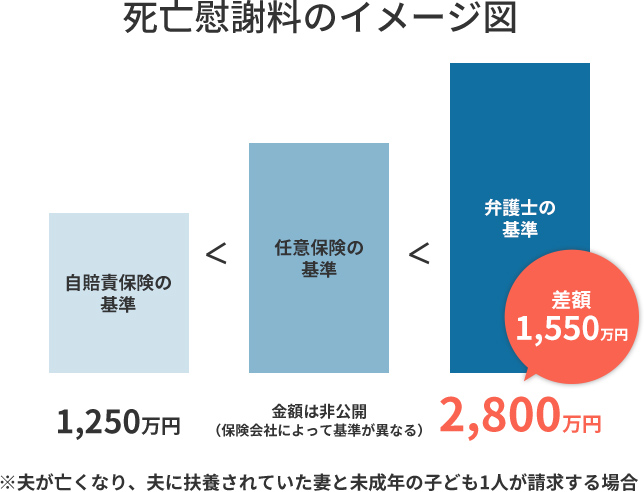

弁護士基準による死亡慰謝料の相場(遺族慰謝料を含んだ金額)

弁護士基準の場合には、被害者ご本人のご家庭での役割に応じて金額が異なります。

| 被害者の方のご家庭での役割 | 金額 |

|---|---|

| 一家の支柱であった方 | 2,800万円 |

| 母親、配偶者であった方 | 2,500万円 |

| その他の方 | 2,000万円~2,500万円 |

自賠責基準における計算例と同様に、被害者の方に配偶者と未成年の子ども1名がいる場合の、弁護士基準による死亡慰謝料の相場は2,800万円です。

②交通事故の後遺障害慰謝料の計算方法と早見表

後遺障害とは、「損害保険料率算出機構」によって「自賠法施行令が定める後遺障害である」と認定された交通事故による後遺症をいいます。

後遺障害にはそれぞれの症状に応じて14の等級が定められており、認定された場合にはその等級に応じた慰謝料額を支払うよう、加害者側に請求していきます。

後遺障害の認定を受けるためには、自賠責保険を通じて「損害保険料率算出機構」という機関へ申請をする必要があります。

後遺障害慰謝料の比較表(自賠責保険基準と弁護士基準)

下記は、後遺障害等級に応じて定められている自賠責保険基準および弁護士基準の金額を比較した表です。

| 障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 第1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |

| 第2級 | 998万円 | 2,370万円 |

| 第3級 | 861万円 | 1,990万円 |

| 第4級 | 737万円 | 1,670万円 |

| 第5級 | 618万円 | 1,400万円 |

| 第6級 | 512万円 | 1,180万円 |

| 第7級 | 419万円 | 1,000万円 |

| 第8級 | 331万円 | 830万円 |

| 第9級 | 249万円 | 690万円 |

| 第10級 | 190万円 | 550万円 |

| 第11級 | 136万円 | 420万円 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 110万円 |

【具体例】

後遺障害等級14級が認定された場合

- 自賠責保険基準 32万円

- 弁護士基準 110万円

比べてみると、弁護士基準は自賠責保険基準の3倍以上の金額であることがわかります。

③交通事故の入通院慰謝料の計算方法と早見表

自賠責保険基準

自賠責保険基準による入通院慰謝料の計算方法(2020年4月1日改定)

1日あたり

4,300円 × 通院期間もしくは日数 = 入通院慰謝料

通院日数は下記のいずれか少ないほうの日数で計算され、重複通院の場合は1日としてカウントされます。

- 通院期間:交通事故にあった日から完治または症状固定日までの期間

- 通院日数の2倍:通院期間のうち、実際に医療機関へ通院した日数

【計算例】

1ヵ月入院したのち、6ヵ月通院して完治した場合

- 通院期間で計算した場合(7ヵ月):4,300円×7ヵ月×30日=903,000円

- 通院日数の2倍で計算した場合(週2回通院):4,300円×(30日+6ヵ月×8日)×2=670,800円

上記のうちいずれか少ないほうですので、670,800円が支払われます。

なお、自賠責保険基準では、「交通事故によるケガに対して支払われる金額の上限は120万円」となっています。また、後遺障害が残った場合は、後遺障害の等級ごとに自賠責保険基準による一定額が支払われます。

弁護士基準

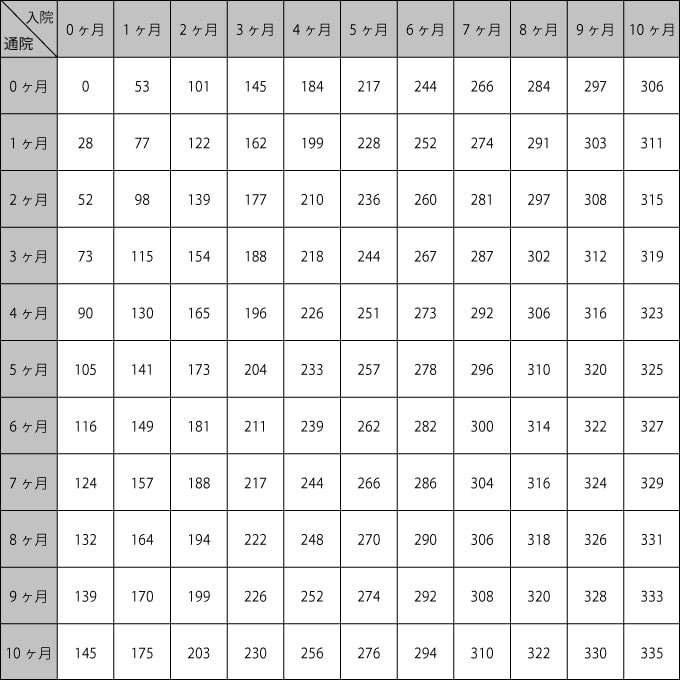

交通事故のケガによる入通院慰謝料は、通院期間に応じた「損害賠償額算定基準」で定められています。

下記の表をもとに算定することとされており、縦軸が通院期間、横軸が入院期間を示しています。

ご自身の通院期間もしくは入院期間がどの程度であったかご確認いただき、表に当てはめれば、弁護士基準の金額がわかります。

【計算例】別表Ⅰの場合(原則)

1ヵ月入院したのち、6ヵ月通院して完治した場合=149万円

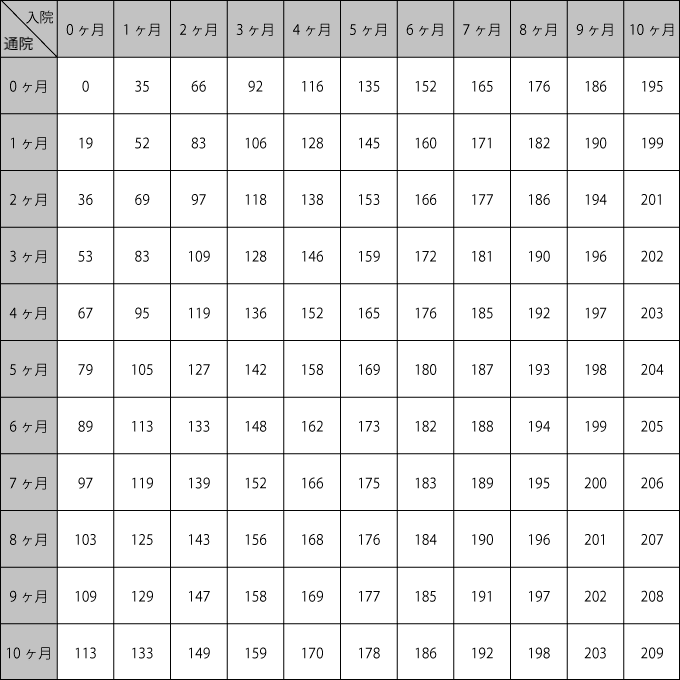

ケガの慰謝料の算定には、原則として「別表Ⅰ」をもとに算定しますが、例外的に、むち打ち症(他覚的所見なし)や軽度の打撲・軽い挫創や挫傷の場合には、「別表Ⅱ」を用います。

ケガの程度により参照すべき表が異なっており、金額に大きな差が出る可能性があるため注意が必要です。

【計算例】むち打ち症(他覚的所見なし)の場合(別表Ⅱを用いる・例外)

1ヵ月入院したのち、6ヵ月通院して完治した場合=113万円

さらに入通院慰謝料の計算では、通院期間についても注意しましょう。慰謝料は通院期間が長ければ長いほど、金額も高額になります。別表Ⅰでは、前述のとおり「通院期間」をもとに計算します。

しかし通院が長期にわたる場合、症状・治療内容・通院頻度を踏まえ、「実際に通院した日数の3.5倍程度を通院期間の目安」とされることがあります。そのため、慰謝料が減額されてしまうおそれがあります(別表Ⅱを適用する場合は3倍)。

慰謝料はいつもらえる?

慰謝料を受け取れるのは、示談交渉で示談内容に加害者・被害者の双方が合意し、「示談書」または「免責証書」を取り交わしたあとです。

示談交渉にかかる期間は、人身事故で後遺障害ありの場合は「後遺障害等級の確定から2ヵ月~半年程度」、後遺障害なしの場合は「治療終了から1~2ヵ月程度」です。

また、示談交渉を開始できるのはケガの治療が終わってからです。そのため、ケガの治療期間によっても異なります。

示談交渉にかかる期間などについて詳しく知りたい方は、「交通事故における示談とは?交渉の流れや注意点を解説」をご覧ください。

慰謝料をきちんと受け取るために気を付けたいポイント

適切な額の慰謝料を受け取るためは下記の注意点があります。

- 事故のあとすぐ病院に行き、きちんと通院して治療を受ける

- 後遺障害認定を受ける

- 交通事故の慰謝料請求には時効がある

- 被害者に過失がつくと慰謝料が減額する

①事故のあとすぐ病院に行き、きちんと通院して治療を受ける

交通事故にあったらすぐに病院に行って、治療を受けましょう。また、医師の診断に従って、症状固定まできちんと通院し、治療を続けることが大切です。

途中で治療をやめてしまった場合、ケガが悪化してしまううえ、適切な額の慰謝料を受け取れずに損をしてしまうおそれがあります。

適切な慰謝料を請求するための治療中の方の注意点については「【弁護士解説】そろそろ通院6ヵ月…。交通事故の慰謝料はいくらもらえる?」で詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。

②後遺障害認定を受ける

症状固定となった場合は、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。残った症状が後遺障害であると認められると、その障害に関する損害を加害者側へ請求することができます。そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

適切な後遺障害等級認定の申請方法については、「後遺障害の等級認定とは?適切な認定結果を得るための基礎知識」をご覧ください。

③交通事故の慰謝料請求には時効がある

ほかの損害賠償請求権と同様に、交通事故の慰謝料請求にも時効があるため、一定の期間が過ぎると、保険会社に慰謝料の請求ができなくなってしまう可能性があります。

後遺障害に関する損害賠償請求権については、通常、症状固定日から5年で時効となります。

ただし、2020年4月1日に新しい民法が施行されたことにより、交通事故の損害賠償請求権でも3年で時効となるものもあるので、注意が必要です。

④被害者に過失がつくと慰謝料が減額する

過失割合とは、交通事故が起こった責任の度合いを表したもので、最終的な損害賠償額を算出する際に使用されます。

被害者の方に過失割合が認められた場合、慰謝料からその割合分が減額されてしまいます。

また、過失割合は慰謝料だけでなく、治療費や車の修理代などすべての損害に適用される点にも注意が必要です。

たとえば、被害者にも20%の過失があると認められると、被害者が受け取れる賠償金は全額の80%となってしまいます(過失相殺)。

そのため、加害者側の保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、証拠を示して交渉するようにしましょう。

話合いがまとまらないときには、弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらうのもおすすめです。

過失割合について詳しく知りたい方は、下記コラムをご覧ください。

交通事故の慰謝料には増額事由がある!?

これまでご説明してきた慰謝料ですが、増額事由に該当する場合は、10%~30%程度の増額が認められる可能性があります。

交通事故の慰謝料増額事由

交通事故の慰謝料増額事由には、下記のようなものがあります。

- 交通事故が加害者の故意もしくは重過失に基づくもの

- 相手に著しい不誠実な態度などがある場合

- 被害者の親族が精神疾患に罹患した場合

1つ目の「加害者の故意または重過失」とは、無免許運転、ひき逃げ、酒酔い運転、著しいスピード違反、ことさらな信号無視、などがあげられます。

「交通事故のとき警察官がそのようなことを言っていたかも…」など思い当たる方は、弁護士に相談してみましょう。ご自身が想像していた以上の慰謝料が認められるかもしれません。

慰謝料以外にも請求できる損害がある

交通事故で発生する損害は大きく分けて下記の3種類です。

- 積極損害

- 消極損害

- 精神的損害

上記のうち、「精神的損害」に対して支払われるのが慰謝料です。

では、「積極損害」と「消極損害」にはそれぞれ、どのような項目があるのかを見てみましょう。

積極損害

積極障害とは、被害者が実際に支払わなければいけない費用をいいます。

【具体例】

- 治療費

- 入通院にかかる交通費

- 付き添い費用

- 介護費用

- 葬儀費用

など

消極損害

消極障害とは、交通事故にあわなければ得られるはずだったのに、交通事故にあったことで失った収入をいいます。

【具体例】

- 休業損害

- 後遺障害逸失利益

- 死亡逸失利益

それぞれの項目や相場についてくわしく知りたい方は、下記をご覧ください。

適切な慰謝料を受け取りたいなら弁護士に相談を

相手方の保険会社からの提示金額に納得のいかない方・適切な賠償金を受け取りたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、慰謝料などの増額を交渉してもらえる、示談交渉や訴訟を任せることができるといったようなメリットがあります。

慰謝料などの増額を交渉してもらえる

被害者の方ご自身で保険会社と示談交渉を行っても、慰謝料などの増額を認めてもらうことは難しいでしょう。

交通事故被害に詳しい弁護士にお任せいただければ、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を用いて主張し、増額交渉を行います。そうすることで、賠償金の大幅な増額を目指すことができます。

示談交渉や訴訟を任せることができる

被害者の方ご自身が、経験豊富な保険会社と示談交渉を行うことは負担が大きいうえ、交渉が長引いてしまうおそれがあります。

弁護士に交渉を依頼することで、保険会社との示談交渉を任せることができ、精神的な負担を軽減することができます。また、示談交渉が平行線となってしまった場合でも、弁護士であれば訴訟に移行して争うことも可能です。

さらに弁護士費用特約があれば費用を気にせず依頼できる

ご自身が加入されている自動車保険などに弁護士費用特約が付いている方は、発生する弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、費用を気にせずにご依頼いただけます。(※)

なお、通常、弁護士費用が保険会社の負担上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

弁護士費用特約が付いているか、ご自身が加入している保険をぜひ確認してみてください。

- ※弁護士費用特約には利用条件があります。弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください。

弁護士費用特約が付いていない方でもご安心ください

アディーレ法律事務所なら、独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただきません。(※)

また、アディーレの交通事故被害に関する弁護士費用は、獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

まとめ

交通事故にあい、慰謝料請求をするためには、加害者側の保険会社と示談交渉を行う必要があります。

しかし、被害者の方ご自身で加害者側の保険会社と示談交渉をすることは負担が大きいことと思います。弁護士にご依頼いただければ、交通事故による損害の内容を判断したうえで、賠償金の計算や示談交渉、後遺障害の認定手続、慰謝料の増額交渉までトータルサポートいたします。

交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。