交通事故の過失割合は裁判で争うべき?裁判を起こすメリット・デメリットを紹介

交通事故で賠償金額に影響を与える過失割合は、示談交渉で決めるのが通常です。

しかし、示談交渉では折合いがつかず、どうしたらいいか悩まれている方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合の解決方法として「裁判」があります。

ただし、裁判には時間や労力がかかるため、裁判をすべきかどうかを慎重に判断する必要があります。

そこで今回のコラムでは、過失割合で裁判をしたほうがいいケース、裁判の流れ、裁判をする前に準備すべきことなどについても解説します。

交通事故にあい、過失割合を裁判で争うか検討されている方は、ぜひ参考になさってください。

- この記事でわかること

-

- 交通事故の過失割合を裁判で争うメリット・デメリット

- 過失割合で裁判をしたほうがいいケース

- 過失割合を裁判で争う場合の流れと費用

- 目次

交通事故被害の

無料相談は

アディーレへ!

交通事故における裁判とは

交通事故における裁判には、刑事裁判と民事裁判の2種類があります。

刑事裁判は、加害者の有罪・無罪を決める手続で、被害者は関わりません。

対する民事裁判は、被害者が交通事故による損害への賠償を加害者に求めるための手続です。

このコラムでは、示談交渉を行った結果、折り合いが付かなかった場合に検討される民事裁判について解説します。

過失割合を裁判(訴訟)で争うメリットとデメリット

交通事故の過失割合とは、交通事故における加害者・被害者それぞれの責任の割合を示したものです。

交通事故は、加害者だけでなく、被害者にも何らかの過失がある場合が多いですが、被害者にも過失が認められるとその割合分だけ損害賠償金が減額されてしまいます。

ですから、適切な過失割合で示談することは非常に重要です。

話合いで合意が得られない場合、裁判(訴訟)を起こすのも解決方法の一つですが、そのメリット・デメリットを知っておきましょう。

メリット

1.被害者に有利な過失割合が認定される可能性がある

裁判において被害者側の主張が認められた場合、裁判官が判決で過失割合を決定してくれるため、加害者や保険会社の意向に関わらず、過失割合を有利に決定してもらえる可能性があります。

2.相手側が合意してなくても解決できる

裁判以外の解決方法では、基本的に、相手側と合意する必要がありますが、裁判では裁判所が過失割合を認定するため、相手側との合意は必要ありません。

ですから、被害者への賠償金の支払いを命じる判決が確定した場合、加害者の合意の有無にかかわらず、加害者は被害者に対して賠償金を支払うことになります。

3.受け取れる損害賠償額が増える可能性がある

裁判をした場合、弁護士基準(裁判所基準)による慰謝料などの算定が行われます。

交通事故の慰謝料などの算定に使われる3つの基準のうち、弁護士基準は、通常もっとも高く算定される基準であるため、被害者の方にとっても納得できる金額に近づけることができます。

また、裁判を起こして判決が出た場合には、遅延損害金(損害賠償金の支払いが遅滞した場合に支払うお金)を受け取ることができます。

デメリット

1.早期解決が難しい

裁判をする場合、解決まで時間がかかります。最低でも半年、長いと1年半以上かかる場合もあるため、早期解決が難しいのがデメリットです。

2.費用がかかる

裁判を起こすにあたっては、あとでご紹介するような訴訟費用がかかります。

また、裁判を行う際は弁護士に依頼するのが通常ですので、弁護士費用も必要です。

3.被害者に不利な結果となるリスクがある

裁判を起こしたからといって、必ずしも被害者の方に有利な結果になるとは限りません。

被害者側の主張や用意した証拠が不十分だったり、裁判の途中で被害者に不利な証拠が出てきたりした場合には、被害者に支払われる賠償金が示談交渉時よりも減額されてしまうというリスクもあり得ます。

過失割合について裁判をしたほうがいいケース

過失割合に関して、裁判で解決したほうがよい具体的なケースをご紹介します。

事故状況を証明する客観的な証拠がない(少ない)ケース

ドライブレコーダーの映像といった事故状況を特定できる証拠がない(少ない)場合、折合いが付きにくくなります。

当事者や目撃者の主張に食い違いがあったとしても、どの主張が正しいのかわからないからです。

賠償金額が高額になるケース

交通事故で重傷を負ったり、被害者の方が亡くなられたりした場合、通常、賠償金額が高額となります。

そのようなケースでは、過失割合が少し違っただけでも賠償金に大きな影響があるため、もめることが多いです。

【例】

被害者の損害額が800万円、加害者の損害額が100万円とし、過失割合10対0と9対1での請求金額の違い

| 加害者 | 被害者 | |

|---|---|---|

| 損害額 | 100万円 | 800万円 |

| 過失割合10対0の場合の相手への請求金額 | 0円 | 800万円 |

| 過失割合9対1の場合の相手への請求金額 | 10万円 | 720万円 |

上記のように、賠償金が高額なケースほど合意に長い時間がかかってしまいます。

事故状況が特殊なケース

過失割合は、『別冊判例タイムズ38号』という書籍に記載されている基本割合や過去の裁判例などをもとに検討を行います。

そのため、参考となる裁判例が少ないケースでは、細かい部分についての判断が付きにくいため、折合いを付けることが難しいです。

裁判をしないほうがいいケースもある

上記と反対に、下記のように裁判をしないほうがいいケースもあります。

話合いがまとまる可能性が少しでもあるケース

裁判をすれば必ず勝てるというわけではありません。裁判は長期化しやすく、時間や費用がかかります。過失割合でなかなか合意ができないからといって、むやみに裁判を行わないようにしましょう。

ご自身では難しいという場合には、交通事故被害に詳しい弁護士に相談するのも一案です。

加害者にお金がないケース

加害者が任意保険に加入していない場合やお金がない場合も、裁判を行うのはおすすめできません。損害賠償請求が認められたとしても賠償金を回収できないおそれがあるからです。

ただし、加害者にお金がないかどうかは、弁護士に依頼して調査してもらうことができます。まずは、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

過失割合を裁判(訴訟)で争う場合の流れと費用

過失割合を裁判(訴訟)で争う際の流れと費用について知っておきましょう。

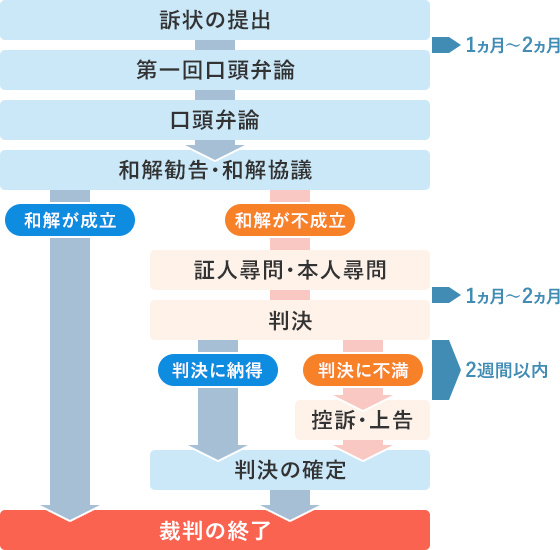

裁判(訴訟)の流れと必要な期間

訴訟を提起してから判決が確定するまでの流れは下記のとおりです。

1.訴状の提出

裁判所に訴状を提出します。訴状は訴訟を起こす側がどのようなことを訴えたいのかを記載したものです。

【訴状に記載する内容の一例】

- 訴える側(原告)と訴えられる側(被告)の住所氏名など

- 請求する賠償金額

- 交通事故の態様(交通事故が発生した日時、事故の発生場所、事故車両の種類・車両番号、交通事故が起きた経緯)

- 交通事故によるケガの詳細や治療の経過

- 請求する金額の内訳(治療費や慰謝料、交通費など)など

また、訴状の提出に合わせて証拠も提出します。

【証拠の例】

- ドライブレコーダーや事故現場周辺の監視カメラの映像

- 事故の目撃者の刑事裁判での供述調書や陳述書

- 警察が作成する実況見分調書

2.口頭弁論

口頭弁論とは、裁判所の法廷において、被害者と加害者が、それぞれの主張・反論を裁判官に訴える手続です。証拠がある場合には、証拠提出も合わせて行います。

訴状を提出して1~2ヵ月後に、第1回の口頭弁論期日が開かれます。その後、基本的には、通常1ヵ月〜1ヵ月半に1回程度のペースで口頭弁論期日が開かれます。

3.和解勧告・和解協議

被害者・加害者双方の主張や証拠が出揃うと、裁判所から和解案が提示されることがあります。和解が成立すれば裁判は終了となり、合意した内容で過失割合が決定されます。

ただし、和解は被害者・加害者双方が納得し、合意した場合のみ成立するため、和解案に納得できない場合には、和解の拒否をすることも可能です。

4.証人尋問・本人尋問

和解が成立しない場合には、証人や当事者双方への尋問が行われます。

- 証人尋問

交通事故の目撃者や治療した主治医などが出廷して、質問に答えること - 本人尋問

被害者本人、加害者本人が質問に答えること

5.判決

尋問後にも裁判官から和解案が提示される場合があり、裁判官が提示した和解案に原告・被告の双方が合意した場合には和解が成立し、裁判は終了します。

和解できなかった場合は、最終的に裁判官によって判決が下されます。

6.控訴・上告

判決に不服がある場合には、判決書が送達されてから2週間以内に控訴・上告します。

- 控訴

第一審の判決に対する不服申立て - 上告

第二審(控訴審)の判決に対する不服申立て

なお、控訴・上告は必ず認められるとは限らず、却下される場合もあります。

7.判決の確定

控訴・上告がなければ判決が確定し、裁判終了となります。

裁判(訴訟)に必要な費用

裁判(訴訟)には下記の2つの費用がかかります。

訴訟費用

裁判所に納める手数料です。

- 収入印紙代

損害賠償請求額によって異なります。訴状に収入印紙を貼って納めます。 - 書類を送付する郵送代

裁判所や当事者の数により異なります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合にかかる費用です。

交通事故における裁判の場合、かかった弁護士費用の一部(最大で10%程度)を加害者側に請求できます。

また、ご自身の加入されている自動車保険などに弁護士費用特約が付いている場合には、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。費用を心配されている方は、弁護士費用特約が付いているかぜひご確認ください。

裁判を起こす前に弁護士に相談するメリット

交通事故で過失割合に関して裁判を検討している場合、裁判をするかどうかを決める前に弁護士に相談すると下記のようなメリットがあります。

1.裁判を起こすべきかどうかがわかる

弁護士に相談すれば、加害者側の保険会社から提案されている過失割合が適切かどうかを判断したうえで、被害者の方にとって最適な解決方法を提案してもらうことができます。

2.裁判の手続や流れがわかる

裁判には法律知識が必要になるため、被害者の方ご自身のみで行うのは負担が大きいです。弁護士に相談すれば、どんな手続が必要なのか、どのよう流れで裁判が進むのかといった説明を受けることができます。

また、裁判所に提出する訴状の作成などについても代理で行ってもらうことが可能です。

3.賠償金が増額される見込みがわかる

交通事故の損害賠償額を算定する基準は3つあり、加害者側の任意保険会社は自賠責保険基準もしくは任意保険基準で算定した金額を提示してきます。

しかし、裁判をした場合には、弁護士基準(裁判所基準)で損害賠償額が計算される結果、任意保険会社の提示金額よりも増額する可能性が高いです。

裁判の前に弁護士に相談することで、裁判をしたらどのくらい損害賠償額が増額しそうかがわかるため、裁判をしたほうがいいかの判断にも有効です。

交通事故被害の

無料相談は

アディーレへ!

まとめ

適切な過失割合を得ることで、適切な賠償金の獲得につながるため、妥協せず交渉することが大切です。どうしても、合意できない場合には裁判で争うという方法もあります。

ただ、示談交渉が進まないからといって、むやみに過失割合を裁判で争うべきではありません。裁判を行うには、法律知識が必要であり、被害者の方がお一人で行うのは難しいでしょう。

過失割合を裁判で争ったほうがいいのかどうかでお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談し、被害者の方にとって最適な解決方法をアドバイスしてもらうことをおすすめします。

交通事故の被害はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。

また、通常は弁護士費用が保険会社の上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

そのため、お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用

弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。