- 目次

足指の後遺障害の後遺障害等級認定と賠償金

足指の後遺障害とは

足指の後遺障害は、交通事故のケガにより、足の指が切断・足の指が動かない状態などを指します。

足指の後遺障害は欠損障害、機能障害の2種類に分けられ、それぞれ障害の程度別に等級が定められています。

足指の後遺障害と認められ得る主な後遺症

【欠損障害】

(例)足指を切断した

【機能障害】

(例)親指が動かせなくなった

など

足指の機能障害の後遺障害等級認定と賠償金

交通事故によるケガで後遺症が残った場合、その症状の重さによって1級~14級の等級に分類したものを後遺障害等級といいます。

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

等級に応じてこの金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

足指の後遺障害の場合の後遺障害等級

足指の欠損障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 5級 | 両足の足指の全部を失ったもの |

| 8級 | 1足の足指の全部を失ったもの |

| 9級 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |

| 10級 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |

| 12級 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |

| 13級 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |

足指の機能障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 7級 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |

| 9級 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |

| 11級 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |

| 12級 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |

| 13級 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |

| 14級 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |

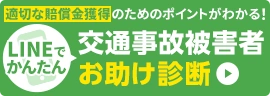

「用を廃した」とは、以下のいずれかにあてはまる状態です。

- 親指の未節骨の長さを半分以上失った

- 親指以外の指の遠位指節間関節から先のすべてを失う

- 親指の指節間関節の動きが健康な状態の半分程度に制限される

- 親指以外の指の中足指節関節もしくは近位指節間関節の動きが健康な状態の半分程度に制限される

足指の後遺障害が後遺障害として認定されるためには、下記の2つの要件を満たしていることが必要です。

- 足指の後遺障害が残っていること

- 交通事故との因果関係が証明できること

後遺障害慰謝料について

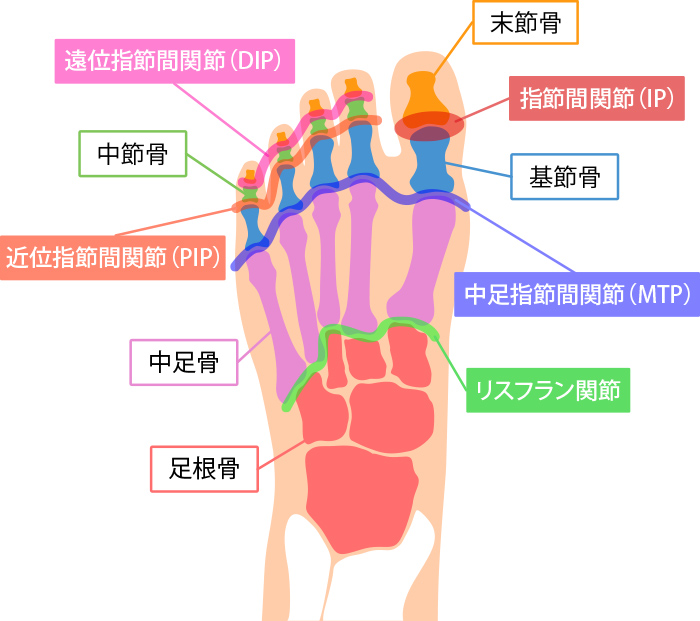

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの算定基準があります。

このなかで、通常は弁護士基準がもっとも高額となります。

ただ、加害者側の保険会社の提示してくる金額は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準によることが多く、弁護士基準よりかなり低額となります。

そのため、弁護士基準で算定し、加害者側の保険会社と交渉することが大切です。

足指の後遺障害の場合の後遺障害慰謝料

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 5級 | 618万円(599万円) | 1,400万円 |

| 7級 | 419万円(409万円) | 1,000万円 |

| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残った場合に、将来得られたはずだった利益を補償するものです。

後遺障害の逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。

基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

手指の後遺障害の場合の労働能力喪失率

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 5級 | 79% |

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 9級 | 35% |

| 10級 | 27% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 13級 | 9% |

| 14級 | 5% |

労働能力喪失期間とライプニッツ係数

| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |

|---|---|

| 1年 | 0.9709 |

| 10年 | 8.5302 |

| 15年 | 11.9379 |

| 30年 | 19.6004 |

| 50年 | 25.7298 |

| 80年 | 30.2008 |

後遺障害等級認定のポイント

①後遺症を証明できる検査を受ける

足指の機能障害で後遺障害認定を受けるためには、レントゲン検査やMRI検査、CT検査などを受け、その画像所見により足指の器質的な損傷(骨折、脱臼や神経の損傷など)が認められることが必要です。

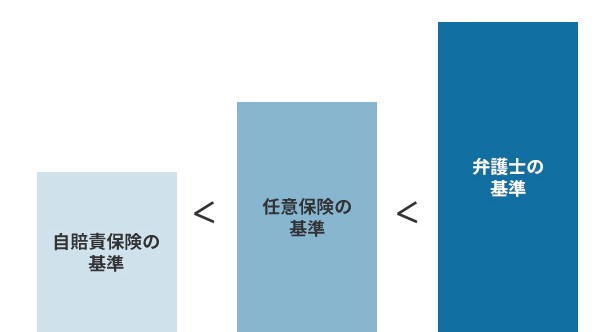

②足指の可動域制限を測定する

足指の機能障害が後遺障害と認定されるには、足指の機能障害の有無を判断するための検査を受け、客観的な他覚所見を得ることが必要です。

足指の関節の機能障害の検査は、関節の可動域を測定し、健側(=正常な側)の可動域または参考可動域の角度と比較することによって評価します。

原則として、他動運動(外部から力を加えて動かす)により測定します。

ただし、他動運動による測定が適切でないものについては、自動運動(自力で動かす)による測定値を参考にします。検査は親指と親指以外の指で異なります。

可動域の角度により後遺障害等級が変わってくるため、医師に正確に測定してもらうことが大切です。

親指の可動域測定

親指の関節の可動域については、角度計を用いて屈曲・伸展(合計値)の角度を計測します。

※IP……指節間関節

※MTP……中足指節関節

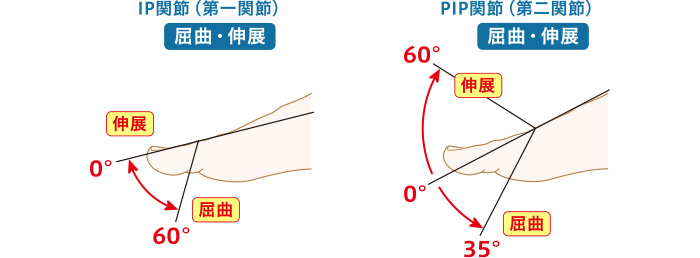

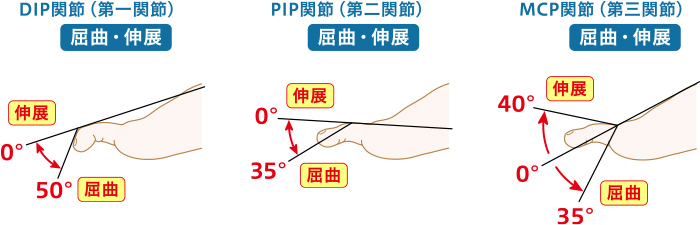

親指以外の指の可動域測定

親指以外の指の関節の可動域については、角度計を用いて屈曲・伸展(合計値)の角度を計測します。

※DIP……遠位指節間関節

※PIP……近位指節間関節

※MTP……中足指節関節

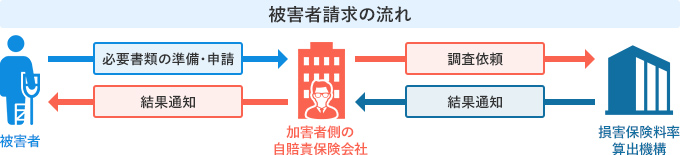

③被害者請求という申請方法を選ぶ

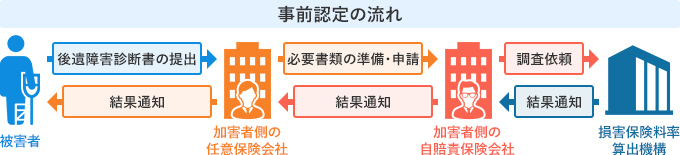

後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

事前認定は、加害者側の保険会社に申請手続を任せられるため手間はかかりません。

ただ、必要最低限の書類で申請されて期待どおりの結果が得られない可能性があります。

これに対して、被害者請求は被害者の方ご自身で書類作成や資料収集を行うため、手間と時間はかかりますが、書類の不備や不足があっても対応できますし、認定を受けるうえで有利となる資料を追加することも可能です。

以上のことから、すべて被害者の方ご自身で対応できる被害者請求のほうが、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

④認定の申請を弁護士に依頼する

後遺障害等級認定はケガの部位によって認定要件が違います。

これに伴い、チェックすべき事項も異なってくることから、必要十分な内容の後遺障害診断書が作成されているかを被害者の方ご自身で確認し、可否を判断することは難しいでしょう。

後遺障害等級認定に詳しい弁護士に後遺障害診断書を確認してもらうことをおすすめします。

アディーレにご依頼いただければ認定に必要なサポートをいたします!

- 後遺障害等級認定を想定した適切な通院頻度のアドバイス

- 申請に必要な資料の精査・検討

- 申請手続の代行

- 認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行