- 目次

CRPS(RSD)の後遺障害等級認定と賠償金

CRPS(RSD)とは

CRPS(RSD)は、交通事故によるケガの治療が終了したにもかかわらず、腫れがひかない、焼けるような痛みが残るといった状態を指します。交通事故後、疼痛が続くケースでは、CRPS(RSD)が疑われます。

CRPSは、医学的には「複合性局所疼痛症候群」といい、いくつかの症状のまとまりのことを指します。

「神経損傷が発生しているかどうか」により、「RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)」と「カウザルギー」に分類されます。

CRPSはRSDと呼ばれることもあるため、本コラムではCRPS(RSD)と表記します。

CRPS(RSD)と認められ得る主な後遺症

- 強い灼熱痛や疼くような痛み

- 腫脹(炎症などが原因で体が腫れ上がること)

- 関節拘縮(骨の萎縮やこわばり)

- 皮膚の変化(皮膚色の変化、皮膚温度の低下、乾燥など) など

発症する部位は四肢(手や足)がほとんどであり、体幹や顔への発症は稀です。

なお、CRPS(RSD)の診断や治療は、医師であってもその判断が難しく、診断が見過ごされてしまうことがあります。

CRPS(RSD)の後遺障害等級認定と賠償金

交通事故によるケガで後遺症が残った場合、その症状の重さによって1級~14級の等級に分類したものを後遺障害等級といいます。

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

等級に応じてこの金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

CRPS(RSD)の場合の後遺障害等級

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 7級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級 | 局部に神経症状を残すもの |

CRPS(RSD)が後遺障害として認定されるためには、下記の2つの要件を満たしていることが必要です。

- 「関節の可動域の制限」、「骨の萎縮」、「皮膚の変化」のすべてが客観的に認められること

- 交通事故との因果関係が証明できること

等級ごとの違い

CRPS(RSD)で認定されうる後遺障害等級は、症状のある部位やその程度、持続時間および症状の原因となる他覚所見などを総合的に考慮して決定されます。

【7級の場合】

・働くことはできるが、軽度な仕事以外の業務を行おうとすると、常に支障があるほどの疼痛を伴うため、軽い仕事しかできない

【9級の場合】

・通常どおりの仕事はできるが、ときどき疼痛が発生し業務の遂行が不可能になる状態であるため、就労できる職種の選択肢が相当程度に限定される

【12級の場合】

・通常どおりの仕事はできるが、ときどき業務に支障があるほどの激しい疼痛が起こる

【14級の場合】

・通常どおりの仕事はできるが、受傷した部位にほとんど常に疼痛がある

・疼痛以外の正常な状態では起こり得ない感覚(蟻走感、感覚脱失など)があり、その発生する範囲が広い

後遺障害慰謝料について

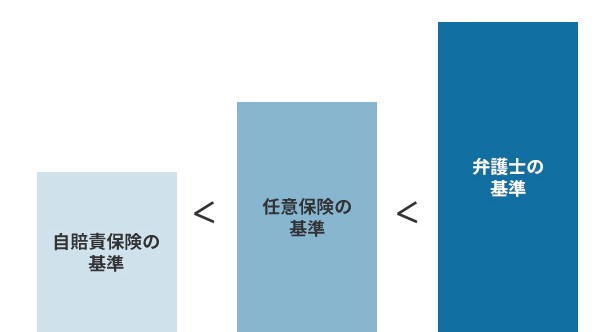

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの算定基準があります。

このなかで、通常は弁護士基準がもっとも高額となります。

ただ、加害者側の保険会社の提示してくる金額は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準によることが多く、弁護士基準よりかなり低額となります。

そのため、弁護士基準で算定し、加害者側の保険会社と交渉することが大切です。

CRPS(RSD)の場合の後遺障害慰謝料

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 7級 | 419万円(409万円) | 1,000万円 |

| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |

| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残った場合に、将来得られたはずだった利益を補償するものです。

後遺障害の逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。

基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

CRPS(RSD)の場合の労働能力喪失率

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 7級 | 56% |

| 9級 | 35% |

| 12級 | 14% |

| 14級 | 5% |

労働能力喪失期間とライプニッツ係数

| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |

|---|---|

| 1年 | 0.9709 |

| 10年 | 8.5302 |

| 15年 | 11.9379 |

| 30年 | 19.6004 |

| 50年 | 25.7298 |

| 80年 | 30.2008 |

後遺障害等級認定のポイント

①CRPS(RSD)に詳しい医師の治療を受ける

CRPS(RSD)は、医師でも診断が難しく、見過ごされてしまうことも多い傷病です。

交通事故によるケガの治療が終わっても、疼痛などが治まらない場合には、CRPS(RSD)に詳しい医師の診察を受けましょう。

診察を受けて「CRPS(RSD)である」と診断された場合には、症状を改善するための治療を受けてください。

CRPS(RSD)の治療としては、理学療法、薬物療法、神経ブロック法などがあります。

CRPS(RSD)は交通事故との因果関係を立証することが難しいケースもあるため、専門医のもとできちんと治療を継続したうえで、適切な後遺障害等級を認定してもらうための医学意見書を作成してもらうことをおすすめします。

②症状を確認できる検査を受ける

後遺障害等級が認定されるには、X線、骨シンチグラフィー、MRI、サーモグラフィー、筋電図等によって下記の3つの症状が明確に確認できることが重要となります。

- 関節の可動域の制限

- 骨の萎縮

- 皮膚の変化

③被害者請求という申請方法を選ぶ

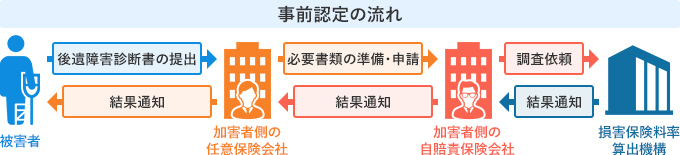

後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

事前認定は、加害者側の保険会社に申請手続を任せられるため手間はかかりません。

ただ、必要最低限の書類で申請されて期待どおりの結果が得られない可能性があります。

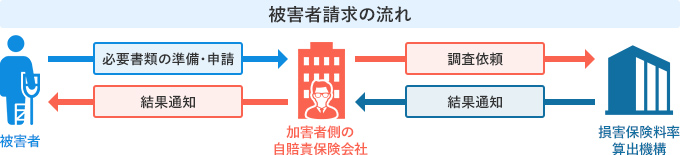

これに対して、被害者請求は被害者の方ご自身で書類作成や資料収集を行うため、手間と時間はかかりますが、書類の不備や不足があっても対応できますし、認定を受けるうえで有利となる資料を追加することも可能です。

以上のことから、すべて被害者の方ご自身で対応できる被害者請求のほうが、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

④認定の申請を弁護士に依頼する

後遺障害等級認定はケガの部位によって認定要件が違います。

これに伴い、チェックすべき事項も異なってくることから、必要十分な内容の後遺障害診断書が作成されているかを被害者の方ご自身で確認し、可否を判断することは難しいでしょう。

後遺障害等級認定に詳しい弁護士に後遺障害診断書を確認してもらうことをおすすめします。

アディーレにご依頼いただければ認定に必要なサポートをいたします!

- 後遺障害等級認定を想定した適切な通院頻度のアドバイス

- 申請に必要な資料の精査・検討

- 申請手続の代行

- 認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行