- 目次

目・耳・鼻・口の後遺障害の後遺障害等級認定と賠償金

目・耳・鼻・口の後遺障害とは

目・耳・鼻・口の後遺障害は、交通事故で顔にケガを負い、目・耳・鼻・口に障害が残ってしまった状態を指します。

また、目・耳・鼻・口に残った傷痕については、外貌醜状としても捉えることができます。その場合、部位ごとの後遺障害等級と外貌醜状による後遺障害等級とを比較し、より上位の等級が認められることになります。

目・耳・鼻・口の後遺障害と認められ得る主な後遺症

- 視力の低下や失明、ピントの調整機能の低下

- 聴力の低下、耳鳴りが止まない

- 匂いがわからなくなった

- 歯を失った

など

目・耳・鼻・口の後遺障害の後遺障害等級認定

交通事故によるケガで後遺症が残った場合、その症状の重さによって1級~14級の等級に分類したものを後遺障害等級といいます。

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

等級に応じてこの金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

目の後遺障害の後遺障害等級

視力に関する障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 1級(別表2) | 両眼が失明したもの |

| 2級(別表2) | ・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの ・両眼の視力が0.02以下になったもの |

| 3級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |

| 4級 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |

| 5級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |

| 6級 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |

| 7級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |

| 8級 | 1眼が失明し、又は1目の視力が0.02以下になったもの |

| 9級 | ・両眼の視力が0.6以下になったもの ・1眼の視力が0.06以下になったもの |

| 10級 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |

| 13級 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |

【失明】

以下のいずれかにあてはまる状態です。

- 眼球を失った

- 明暗が判断できない

- 明暗がようやく区別できる

眼の調節機能に関する障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 11級 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |

| 12級 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |

【著しい調節機能障害】

眼の調節力が正常な場合の2分の1以下になった状態です。

眼球の運動機能に関する障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 10級 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |

| 11級 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |

| 12級 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |

| 13級 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |

【複視】

物が二重に見える状態です。

【著しい運動障害】

眼球の注視野(=頭部を固定した状態で、眼球だけを動かして直視できる範囲)の広さが正常の場合の2分の1以下になった状態です。

なお、開散麻痺、輻輳痙攣、眼球が物理的に動かないといった症状についても、運動機能障害として評価されます。

視野に関する障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 9級 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |

| 13級 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |

【半盲症】

両眼がそれぞれ右半分ないし左半分しか見えないというレベルまで視野が狭まっている状態です。

【視野狭窄】

人の目に見える一定の範囲(視野)が狭まる状態です。

【視野変状】

「視野欠損」や「暗点」が生じて視野の一部に見えない部分が発生する状態です。

まぶたの欠損に関する障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 9級 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |

| 11級 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |

| 13級 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |

| 14級 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |

【まぶたに著しい欠損を残すもの】

まぶたの欠損によって、まぶたを閉じても角膜(黒目部分)を完全に覆うことができない状態です。

【まぶたの一部に欠損を残すもの】

まぶたを閉じたとき、まぶたの一部で角膜を覆うことはできるものの、球結膜(白目)が露出してしまう状態です。

【まつげはげ】

まぶたの周縁にはえているまつ毛の2分の1以上がはげてしまった状態です。

なお、まぶたの欠損については、外貌醜状としても捉えることができるので、外貌醜状による後遺障害の等級と比較として、より上位の等級が認められることになります。

まぶたの運動に関する障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 11級 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |

| 12級 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |

【まぶたに著しい運動障害を残すもの】

まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えない、もしくは、まぶたを開いたときでもまぶたが完全に瞳孔を覆ってしまうといった状態です。

外傷性散瞳

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 11級相当 | 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |

| 12級相当 | ・1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの ・両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |

| 14級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |

【羞明(しゅうめい)】

まぶしく感じることが続く状態です。

流涙

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 12級相当 | 両眼に常時流涙を残すもの |

| 14級相当 | 1眼に常時流涙を残すもの |

【流涙】

涙が止まらない状態です。

耳の後遺障害

耳殻の欠損

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 12級 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |

聴力に関する障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 4級 | 両耳の聴力を全く失ったもの |

| 6級 | ・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 7級 | ・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |

| 9級 | ・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |

| 10級 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |

| 11級 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |

耳鳴り

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 12級相当 | 30dB以上の難聴をともない、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの |

| 14級相当 | 30dB以上の難聴をともない、常時耳鳴りがあることが合理的に説明できるもの |

【著しい耳鳴り】

上述の検査などで耳鳴りが存在することが認められていることを医学的に評価できる状態をいいます。

【常時】

昼間は自覚症状がなくても夜間に自覚症状が生じる場合も「常時」にあたります。

耳漏(じろう)

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 12級相当 | 30dB以上の難聴で、常時耳漏を残すもの |

| 14級相当 | 30dB以上の難聴で、耳漏を残すもの |

【耳漏】

交通事故により鼓膜に穴が空いて分泌液が流れ出てしまう状態です。

平衡機能障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 3級 | 生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができないもの |

| 5級 | 著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力がきわめて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの |

| 7級 | 中等度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの |

| 9級 | 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |

| 12級 | 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査に異常所見が認められるもの |

| 14級 | めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの |

鼻の後遺障害(欠損・機能障害)

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 9級 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |

| 12級相当 | 嗅覚脱失または鼻呼吸困難 |

| 14級相当 | 嗅覚減退 |

【鼻を欠損】

鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した状態です。

【その機能に著しい障害を残すもの】

鼻呼吸が困難である、または嗅覚(=においを感じる機能)が完全に失われてしてしまう状態です。

【嗅覚脱失】

嗅覚に異常が生じ、においをまったく感じない状態です。

【嗅覚減退】

嗅覚に異常が生じ、においを感じにくい状態です。

自賠責の後遺障害等級表には、鼻の後遺障害について、「鼻の欠損」と「著しい機能障害」の両方に該当する場合のみが定められており、条件を満たした場合には9級が認定される可能性があります。

ただし、鼻の欠損を伴わない場合でも、その障害の程度に応じて、12級相当もしくは14級相当が認定されることがあります。

口の後遺障害

咀嚼や言語の機能障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 1級(別表2) | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |

| 3級 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |

| 4級 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |

| 6級 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |

| 9級 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |

| 10級 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |

【咀嚼の機能を廃したもの】

流動食以外は食べられない状態です。

【咀嚼機能に著しい障害を残すもの】

粥食またはこれと同様の食事以外ができない状態です。

【咀嚼機能に障害を残すもの】

固形食物のなかに咀嚼ができないものがある、もしくは固形食物のなかに咀嚼が十分にできないものがある状態です。

【言語の機能を廃したもの】

4種の語音のうち、3種以上の発音ができなくなってしまった状態です。

【言語の機能に著しい障害を残すもの】

4種の語音のうち2種の発音が不能、または語音を複数連結する(綴音・てつおん)機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができない状態です。

【言語の機能に著しい障害を残すもの】

4種の語音のうち1種の発音が不能の状態です。

| 4種の語音 | 子音 |

|---|---|

| 口唇音 | ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ |

| 歯舌音 | な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ |

| 口蓋音 | か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん |

| 喉頭音 | は行 |

嚥下機能の障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 3級相当 | 嚥下機能を廃したもの |

| 6級相当 | 嚥下機能に著しい障害を残すもの |

| 10級相当 | 嚥下機能に障害を残すもの |

【嚥下機能の障害】

噛み砕いた食べ物を飲み込めない状態です。自賠責施行令に定める後遺障害等級表には明示されていませんが、咀嚼機能に準じて評価されることがあります。

味覚の障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 12級相当 | 味覚を脱失したもの |

| 14級相当 | 味覚を減退したもの |

【味覚脱失】

甘味、塩味、酸味、苦味の4つの基本の味のすべてがわからない状態です。

【味覚減退】

甘味、塩味、酸味、苦味の4つの基本の味のうち、ひとつ以上の味がわからない状態です。

味覚の障害については、自賠責施行令に定める後遺障害等級表には明示されていませんが、同程度の後遺障害に準じて12級相当もしくは14級相当が認定されることがあります。

歯牙の障害

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 10級 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 11級 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 12級 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 13級 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 14級 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

【歯科補綴を加えたもの】

現実に喪失または著しく欠損した歯に義歯やブリッジ、インプラントなどで補強することです。

外貌醜状との関係

目・耳・鼻の後遺障害は、その傷痕の大きさなどにより、外貌醜状による後遺障害が認定されることがあります。

その場合、後遺障害等級を比較してより上位の等級の後遺障害だけが認定され、両者の等級が併合されることはありません。

| 部位 | 後遺障害 |

|---|---|

| 目 | まぶたの欠損 |

| 耳 | 耳殻の欠損 |

| 鼻 | 鼻の欠損、鼻の一部が欠損 |

目・耳・鼻・口の後遺障害が認定されるためには、下記の2つの要件を満たしていることが必要です。

- 目・耳・鼻・口に後遺障害が残っていること

- 交通事故との因果関係が証明できること

目・耳・鼻・口の後遺障害の賠償金

後遺障害慰謝料について

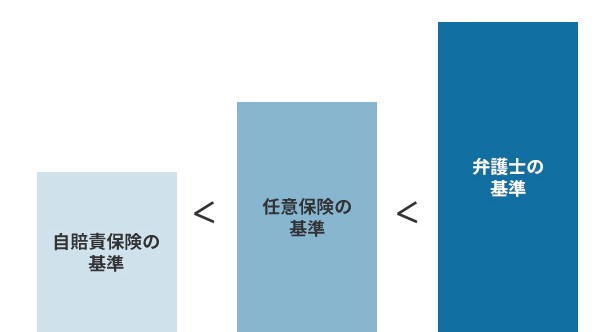

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの算定基準があります。

このなかで、通常は弁護士基準がもっとも高額となります。

ただ、加害者側の保険会社の提示してくる金額は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準によることが多く、弁護士基準よりかなり低額となります。

そのため、弁護士基準で算定し、加害者側の保険会社と交渉することが大切です。

目・耳・鼻・口の後遺障害の場合の後遺障害慰謝料

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級(別表2) | 1,150万円(1,100万円) | 2,800万円 |

| 2級(別表2) | 998万円(958万円) | 2,370万円 |

| 3級 | 861万円(829万円) | 1,990万円 |

| 4級 | 737万円(712万円) | 1,670万円 |

| 5級 | 618万円(599万円) | 1,400万円 |

| 6級 | 512万円(498万円) | 1,180万円 |

| 7級 | 419万円(409万円) | 1,000万円 |

| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

- ※自賠責保険基準による慰謝料額について、別表第1・別表第2の1級~3級に該当する方で、被扶養者がいるときは一定額増額されます。

また、別表第1に該当する方は、初期費用等として205~500万円が増額されます。

後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残った場合に、将来得られたはずだった利益を補償するものです。

後遺障害の逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。

基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

目・耳・鼻・口の後遺障害の後遺障害の場合の労働能力喪失率

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1級 | 100% |

| 2級 | 100% |

| 3級 | 100% |

| 4級 | 92% |

| 5級 | 79% |

| 6級 | 67% |

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 9級 | 35% |

| 10級 | 27% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 13級 | 9% |

| 14級 | 5% |

労働能力喪失期間とライプニッツ係数

| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |

|---|---|

| 1年 | 0.9709 |

| 10年 | 8.5302 |

| 15年 | 11.9379 |

| 30年 | 19.6004 |

| 50年 | 25.7298 |

| 80年 | 30.2008 |

後遺障害等級認定のポイント

①専門医に後遺障害診断書を作成してもらう

適切な後遺障害の認定を受けるには、後遺障害診断書が重要です。専門医を受診して自覚症状を具体的かつ正確に伝え、漏れのない後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

②後遺症を証明できる検査を受ける

目・耳・鼻・口の機能障害で後遺障害認定を受けるためには、後遺症を裏付ける客観的な医学的所見や、医学的な整合性があることが必要です。

そのため、ケガをした部位に応じた検査を受けることが大切です。

検査の一例

| 障害 | 検査 |

|---|---|

| 視力に関する障害 | スリット検査、直像鏡検査、網膜電図、視覚誘発電位検査 など |

| 聴力に関する障害 | オージオメーターによる検査、明瞭度検査、ABR検査など |

| 鼻の欠損・機能障害に関する障害 | T&Tオルファクトメータによる検査、アリナミンテス) など |

| 咀嚼の機能障害 | ふるい分け法、吸光度法、発光ガム法、グルコセンサー検査 など |

| 嚥下機能の障害 | 咽頭知覚検査、咽頭ファイバースコープ検査、嚥下造影検査 など |

③被害者請求という申請方法を選ぶ

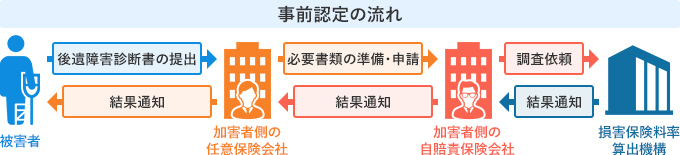

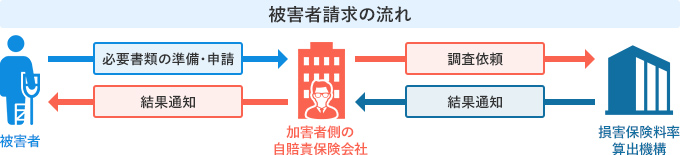

後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

事前認定は、加害者側の保険会社に申請手続を任せられるため手間はかかりません。

ただ、必要最低限の書類で申請されて期待どおりの結果が得られない可能性があります。

これに対して、被害者請求は加害者側の保険会社を介さずに書類作成や資料収集を行うため、手間と時間はかかりますが、書類の不備や不足があっても対応できますし、認定を受けるうえで有利となる資料を追加することも可能です。

以上のことから、すべて被害者の側で対応できる被害者請求のほうが、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

④認定の申請を弁護士に依頼する

後遺障害等級認定はケガの部位によって認定要件が違います。

これに伴い、チェックすべき事項も異なってくることから、必要十分な内容の後遺障害診断書が作成されているかを被害者の方の家族などが確認し、可否を判断することは難しいでしょう。

後遺障害等級認定に詳しい弁護士に後遺障害診断書を確認してもらうことをおすすめします。

アディーレにご依頼いただければ認定に必要なサポートをいたします!

- 後遺障害等級認定を想定した適切な通院頻度のアドバイス

- 申請に必要な資料の精査・検討

- 申請手続の代行

- 認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行