- 目次

高次脳機能障害の後遺障害等級認定と賠償金

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害は、交通事故によって脳に損傷を受けたことにより、「言語・思考・記憶・行為・学習・注意」など、脳の持つ知的活動に障害が発生する状態を指します。

具体的には、下記のような症状が現れます。

高次脳機能障害による主な後遺症

記憶障害

- 物をどこに置いたかわからない

- 約束を忘れてしまう

- 新しいことを覚えられない

- 何度も同じ質問を繰り返す

注意障害

- 作業を長く続けることができない

- 単純作業にミスが多くなる

- すぐに疲れる

- 他の人の行動にちょっかいを出す

- 2つのことを同時に行えない

遂行機能障害

- 段取りをつけて物事を行うことができない

- 指示をされないと行動できない

- 物事の優先順位がつけられない

社会的行動障害

- 他者に過度に依存する、言動が幼稚になる

- 感情の起伏が激しい、怒りや衝動を抑えられない

- 欲求の抑制が困難で、浪費などが生じる

- 特定の物事に異常にこだわる

- 他者の感情を考慮できず良好な人間関係を築けない

- 自発的な行動が少なくなり、無気力状態や抑うつ症状が続く

病識欠如

- 自分の障害に対する認識ができない

- 障害がないかのようにふるまう、言う

など

高次脳機能障害の症状は、日常生活において大きな支障をもたらし、生存のための必要最小限の行動もままならないという重大な後遺症を残す場合もあります。

にもかかわらず、一見してその症状を外部から認識することが難しいという特徴があり、被害者の方ご本人もなかなか自覚できないことから、その障害自体の発見が困難になっているという問題があります。

高次脳機能障害の後遺障害等級認定と賠償金

交通事故によるケガで後遺症が残った場合、その症状の重さによって1級~14級の等級に分類したものを後遺障害等級といいます。

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

等級に応じてこの金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

高次脳機能障害の場合の後遺障害等級

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 1級(別表1) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 2級(別表1) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 3級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 7級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには、下記の2つの要件を満たしていることが必要です。

- 高次脳機能障害を発症していること

- 交通事故との因果関係が証明できること

等級ごとの違い

高次脳機能障害で認定されうる後遺障害等級は、介護が必要かどうかや、生活や仕事への影響の度合いで決まります。

1級(別表1)、2級(別表1)に該当する場合、介護が必要な状態です。

1級と2級の違いは、常に介護が必要になるか随時介護が必要になるかの差です。

3級から9級に該当する場合、常に介護が必要な状態ではありませんが、社会生活や仕事において何らかの支障が生じます。

具体的には、3級では就労が極めて困難な状態ですが、等級の数字が大きくなるにつれて労働能力の制限が軽くなり、9級であれば働くことはできるものの、仕事内容に一定の制限がかかったり、効率や持続力に問題が出たりする状態です。

後遺障害慰謝料について

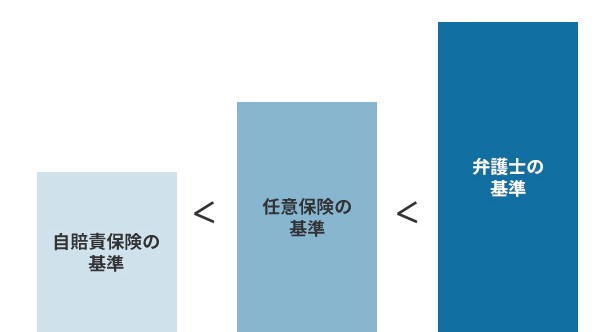

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの算定基準があります。

このなかで、通常は弁護士基準がもっとも高額となります。

ただ、加害者側の保険会社の提示してくる金額は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準によることが多く、弁護士基準よりかなり低額となります。

そのため、弁護士基準で算定し、加害者側の保険会社と交渉することが大切です。

高次脳機能障害の場合の後遺障害慰謝料

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級(別表1) | 1,650万円(1,600万円) | 2,800万円 |

| 2級(別表1) | 1,203万円(1,163万円) | 2,370万円 |

| 3級 | 861万円(829万円) | 1,990万円 |

| 5級 | 618万円(599万円) | 1,400万円 |

| 7級 | 419万円(409万円) | 1,000万円 |

| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |

- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

- ※自賠責保険基準による慰謝料額について、別表第1・別表第2の1級~3級に該当する方で、被扶養者がいるときは一定額増額されます。

また、別表第1に該当する方は、初期費用等として205~500万円が増額されます。

後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残った場合に、将来得られたはずだった利益を補償するものです。

後遺障害の逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。

基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

高次脳機能障害の場合の労働能力喪失率

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1級 | 100% |

| 2級 | 100% |

| 3級 | 100% |

| 5級 | 79% |

| 7級 | 56% |

| 9級 | 35% |

労働能力喪失期間とライプニッツ係数

| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |

|---|---|

| 1年 | 0.9709 |

| 10年 | 8.5302 |

| 15年 | 11.9379 |

| 30年 | 19.6004 |

| 50年 | 25.7298 |

| 80年 | 30.2008 |

介護費用について

後遺障害1級~3級に認定され、医師の指示もしくは症状の程度により介護の必要がある場合には、被害者の方の介護に必要な将来の介護費用を請求することができます。

将来の介護費用には下記のものがあります。

【将来介護費】

将来の介護に必要となる費用

例)

・看護師・介護福祉士などによる介護サービスを受ける費用(10,000円~30,000円/日)

・家族などの近親者が介護を行う場合の日額(8,000円/日)

【消耗品費】

おむつなど

【自宅改装費等】

車両の改造費や自宅(出入口・トイレ・風呂場など)の改築費用

【器具等購入費】

介護のために必要となる器具や装具(介護ベッドや車いすなど)の購入費用・買い替え費用・レンタル費用

後遺障害等級認定のポイント

①MRIなどで脳の状態を撮影する

交通事故で頭部を強打した場合には、救急搬送先の病院でCTが撮影され、脳挫傷や脳内出血の有無が診断されます。

もっとも、CTのみでは発見できないような脳外傷があったり、時間の経過とともに表れる症状があったりと、すぐに症状を発見するのが難しい場合、高次脳機能障害が残る可能性が高い脳の損傷があることを証明するには、定期的に検査をすることも大切です。

多くの場合、3~6ヵ月後の時点でMRIを撮影します(MRIがない場合はCT)。

重症の場合は、症状固定判断前に再度MRI撮影が行われるのが通常です。

後遺障害等級の認定には、事故直後のCT画像と3~6ヵ月後のMRI画像で、脳の異常(脳挫傷痕、脳内出血、脳萎縮)を画像で確認できることが重要となります。

②症状の程度を立証できる資料を作成する

症状の程度を立証するには、主治医が作成する「神経系統の障害に関する医学的所見」、「脳外傷による精神症状等についての具体的な所見」、「各種神経心理学的検査結果」などに加えて、家族などが被害者の方の症状の経過など記入する「日常生活状況報告書」も重要な資料となります。

なお、被害者の方が学生の場合には学校に作成してもらう「学校生活の状況報告」が必要となります。

③被害者請求という申請方法を選ぶ

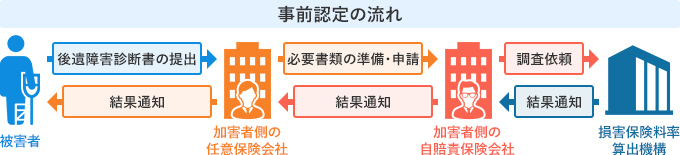

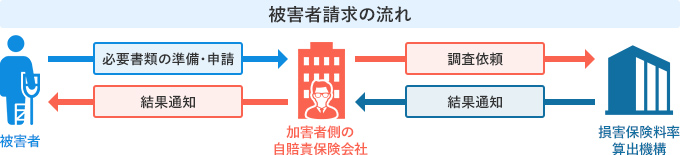

後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

事前認定は、加害者側の保険会社に申請手続を任せられるため手間はかかりません。

ただ、必要最低限の書類で申請されて期待どおりの結果が得られない可能性があります。

これに対して、被害者請求は加害者側の保険会社を介さずに書類作成や資料収集を行うため、手間と時間はかかりますが、書類の不備や不足があっても対応できますし、認定を受けるうえで有利となる資料を追加することも可能です。

以上のことから、すべて被害者の側で対応できる被害者請求のほうが、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

④認定の申請を弁護士に依頼する

後遺障害等級認定はケガの部位によって認定要件が違います。

これに伴い、チェックすべき事項も異なってくることから、必要十分な内容の後遺障害診断書が作成されているかを被害者の方の家族などが確認し、可否を判断することは難しいでしょう。

後遺障害等級認定に詳しい弁護士に後遺障害診断書を確認してもらうことをおすすめします。

アディーレにご依頼いただければ認定に必要なサポートをいたします!

- 後遺障害等級認定を想定した適切な通院頻度のアドバイス

- 申請に必要な資料の精査・検討

- 申請手続の代行

- 認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行