- 目次

精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)の後遺障害等級認定と賠償金

精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)とは

交通事故による精神の後遺障害は、交通事故による恐怖体験や、後遺症の慢性的な痛みなどが原因で発症することがあります。

このうち、脳組織に物理的な損傷(器質的損傷)がない精神障害は「非器質性精神障害」と呼ばれており、うつ病やPTSDをはじめとして、外傷性神経症、不安神経症、強迫神経症、恐怖症、心気神経症、神経性無食症などの神経症(ノイローゼ)や統合失調症などがあります。

一方、脳組織に物理的な損傷がある精神障害は「器質性精神障害」と呼ばれており、高次脳機能障害や身体性機能障害がこれにあたります。

| 分類 | 非器質性精神障害 | 器質性精神障害 |

|---|---|---|

| 脳損傷 | なし | あり |

| 傷病名 | うつ病、PTSD など | 高次脳機能障害、身体性機能障害 など |

うつ病とは、気分が沈む、意欲が出ないという精神症状とともに、眠れないなどの身体症状が出る状態を指します。

PTSD(Post Traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス障害)とは、感情のコントロールが難しくなったり、辛さのあまり現実感がなくなったりする状態を指します。

どちらも非器質性精神障害のひとつであり、日常生活に支障をきたす後遺障害として認定される余地がありますが、特にPTSDがいろいろな診断基準を参考に裁判などで認められるためには、次のような症状が必要とされています。

- 重傷や同乗者の死など、強烈な恐怖体験による外傷的出来事の存在

- 意思に反した再体験症状(フラッシュバック)の反復

- 事故場所や場面の無意識的・持続的な回避症状

- 持続的な覚醒亢進症状(睡眠障害、集中力低下など)

精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)と認められ得る主な後遺症

精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)が後遺障害として認定されるには、精神の後遺障害の認定基準を満たしている必要があります。

具体的には、下記の① ②の両方を満たしていること(厚生労働省が通達した労災の障害等級認定基準)となります。

- (ア)の精神症状について1つ以上認められること

- (イ)の能力に関する判断項目のうち、1つ以上の能力について能力の欠如や低下が認められること

ア)精神症状

【抑うつ状態】

・うつの気分(悲しい、寂しい、憂うつである、希望がない、絶望的である、など)が続く

・何をするにもおっくうになる

・それまで楽しかったことに対して楽しいという感情がなくなる

・気が進まない などの状態

【不安の状態】

全般的不安や恐怖、強迫観念など強い不安が続き、強い苦悩を示している状態

【意欲低下の状態】

・すべてのことに対して関心がわかず、自発性が乏しくなる、自ら積極的に行動しない、行動を起こしても長続きしない

・口数が減り、日常生活上の身の回りのこともやりたくなくなる

【慢性化した幻覚・妄想性の状態】

・自分に対するうわさや悪口あるいは命令が聞こえるなど実際には存在しないものを体験すること(幻覚)が続く状態

・自分が他者から害を加えられている、食べ物や薬に毒が入っている、自分は特別の能力を持っているなど確信が異常に強く、訂正不可能な妄想が続く状態

【記憶または知的能力の障害】

・自分が誰であり、どんな生活史を持っているのかをすっかり忘れてしまう全生活史健忘や生活史のなかの一定の時期や出来事を思い出せない状態(解離性(心因性)健忘)

・日常身辺生活は普通にしているのに改めて質問すると、自分の名前を答えられない、年齢は3つ、1+1は3のように的外れな回答をするような状態(解離性(心因性)障害、ガンザー症候群、仮性認知症)

【その他の障害(衝動性の障害、不安を訴えるなど)】

・落ち着きがない(多動)

・衝動行動

・徘徊

・不安を訴える

イ)能力に関する判断項目

【身辺日常生活】

・入浴・更衣など清潔保持を適切にすることができるか

・規則的に十分な食事をすることができるか

【仕事・生活に積極性・関心を持つこと】

仕事の内容、職場での生活や働くことそのもの、世の中の出来事、テレビ、娯楽などの日常生活などに対する意欲や関心があるか

【通勤・勤務時間の遵守】

規則的な通勤や出勤時間など、約束時間の遵守が可能か

【普通に作業を持続すること】

・就業規則に則った就労が可能か

・普通の集中力・持続力をもって業務を遂行できるか

【他人との意思伝達】

職場において上司・同僚などに対して自主的に発言できるか

【対人関係・協調性】

職場において上司・同僚と円滑な共同作業、社会的行動ができるか

【身辺の安全保持・危機の回避】

職場における危険などから適切に身を守れるか

【困難・失敗への対応】

職場において新たな業務上のストレスを受けたとき、ひどく緊張する、混乱するといったことなく対処できるか

精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)の後遺障害等級認定と賠償金

交通事故によるケガで後遺症が残った場合、その症状の重さによって1級~14級の等級に分類したものを後遺障害等級といいます。

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

等級に応じてこの金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)の場合の後遺障害等級

精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)の判断基準については、労災認定における「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」(厚生労働省からの通達)を利用しています。

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 9級 | 通常の労務に服することができるが非器質性精神障害のため、就労可能な職種に相当な程度に制限されるもの |

| 12級相当 | 通常の労務に服することができるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの |

| 14級相当 | 通常の労務に服することができるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの |

精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)が後遺障害として認定されるためには、下記の2つの要件を満たしていることが必要です。

- 「1つ以上の精神症状」、「1つ以上の能力に障害が認められる」の両方にあてはまること

- 交通事故との因果関係が証明できること

後遺障害慰謝料について

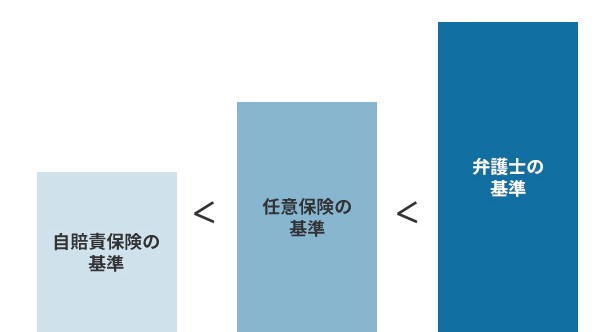

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの算定基準があります。

このなかで、通常は弁護士基準がもっとも高額となります。

ただ、加害者側の保険会社の提示してくる金額は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準によることが多く、弁護士基準よりかなり低額となります。

そのため、弁護士基準で算定し、加害者側の保険会社と交渉することが大切です。

精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)の場合の後遺障害慰謝料

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |

| 12級相当 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 14級相当 | 32万円(32万円) | 110万円 |

- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残った場合に、将来得られたはずだった利益を補償するものです。

後遺障害の逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。

基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)の場合の労働能力喪失率

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 9級 | 35% |

| 12級 | 14% |

| 14級 | 5% |

労働能力喪失期間とライプニッツ係数

| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |

|---|---|

| 1年 | 0.9709 |

| 10年 | 8.5302 |

| 15年 | 11.9379 |

| 30年 | 19.6004 |

| 50年 | 25.7298 |

| 80年 | 30.2008 |

後遺障害等級認定のポイント

①交通事故との因果関係

目に見えるケガと異なり、人間の精神(心)を客観的かつ明確に把握するのは困難です。また、精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)は、家庭環境や職場環境の影響によっても発症する可能性があります。

そのため、交通事故との因果関係は、下記のような点を総合的に判断した結果、認定されます。

- 事故状況

- 症状の具体的内容

- 発症時期

- ほかの要因の有無

- 被害者の性格 など

また、交通事故との因果関係が認められた場合でも、ほかの要因の影響や本人の性格などを考慮して、ある程度、賠償金が減額されてしまうこともあります(素因減額)。

そのため、交通事故による発症であることを説明しつつ、ほかに有力な発症原因が存在しないことを示すことが重要なポイントです。

②医師による治療

精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)は、CTやMRIなどの画像で、脳や神経組織の損傷個所の異常を確認するということができません。

また、被害者の方が、「うつ症状がある」、「記憶障害がある」と訴えても、それだけで後遺障害が認定されるのは難しいです。

そのため、精神障害が発症した場合は、速やかに精神科医などの専門医による適切な治療を受けましょう。

後遺障害として認められるには、下記の3点から総合的に判断し、専門医による適切な治療を受けても症状が改善しないという状況が必要なのです。

- 専門医による診断の有無

- 治療内容

- 治療による症状の経過

なお、発症後に適切な治療を受けてなかった場合、「適切な治療を受けていれば精神障害は回復していた」として、後遺障害と認められないことがありますので、注意が必要です。

③症状固定の判断時期

精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど)は、ある程度症状が続いても、適切な治療を継続して受ければ将来において回復する可能性があります。

治療により回復の余地が認められるのであれば、後遺障害とは認められないため、症状固定の判断が難しいです。

そのため、精神科などの専門医による診療を受け、治療と投薬がなされ、十分な治療期間があったにもかかわらず、具体的な残存症状や能力の低下が見られ、それらに対する回復の見込みに関する判断(症状固定)が適切に行われていることが大切なのです。

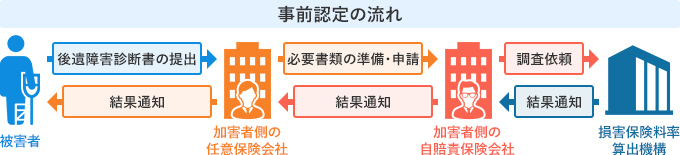

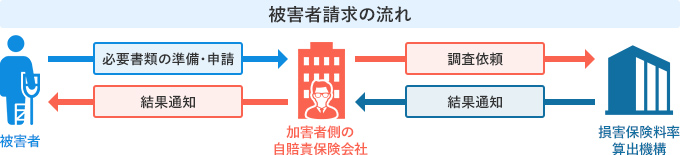

④被害者請求という申請方法を選ぶ

後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

事前認定は、加害者側の保険会社に申請手続を任せられるため手間はかかりません。

ただ、必要最低限の書類で申請されて期待どおりの結果が得られない可能性があります。

これに対して、被害者請求は被害者の方ご自身で書類作成や資料収集を行うため、手間と時間はかかりますが、書類の不備や不足があっても対応できますし、認定を受けるうえで有利となる資料を追加することも可能です。

以上のことから、すべて被害者の方ご自身で対応できる被害者請求のほうが、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

⑤認定の申請を弁護士に依頼する

後遺障害等級認定はケガの部位によって認定要件が違います。

これに伴い、チェックすべき事項も異なってくることから、必要十分な内容の後遺障害診断書が作成されているかを被害者の方ご自身で確認し、可否を判断することは難しいでしょう。

後遺障害等級認定に詳しい弁護士に後遺障害診断書を確認してもらうことをおすすめします。

アディーレにご依頼いただければ認定に必要なサポートをいたします!

- 後遺障害等級認定を想定した適切な通院頻度のアドバイス

- 申請に必要な資料の精査・検討

- 申請手続の代行

- 認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行