後遺障害14級が認定されるポイントと症状について

交通事故によるケガで後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。

後遺障害等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。

ただし、適切に対応しなかった場合、適切な賠償金を受け取れないことがあります。

そこで、このコラムでは、後遺障害14級を例として取り上げ、認定される可能性のある症状や、認定されるために知っておくべきポイントなどについて解説します。

- この記事でわかること

-

- 後遺障害14級の認定基準と症状

- 後遺障害14級が認定されるためのポイント

- 目次

交通事故被害の

無料相談は

アディーレへ!

後遺障害の等級認定とは?

後遺障害の等級認定とは、交通事故によるケガの治療後に残ってしまった後遺症が 「交通事故による損害である」と認めてもらうことです。

後遺障害等級が認定されるかどうかで、交通事故被害者の方が受け取れる賠償金額が決まります。

ですから、後遺症に応じた後遺障害等級の認定を受けることは非常に大切です。

後遺障害14級の認定基準と症状

後遺障害14級は、症状別に1号から9号が定められています。

内容は次のとおりです。

| 14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |

|---|---|

| 14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |

| 14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |

| 14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |

| 14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |

| 14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

| 14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

いわゆる「むちうち」による後遺障害として等級認定される場合、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害14級9号に該当することが多いです。

後遺障害14級9級が認定されるためのポイント

ここでは、後遺障害14級9号が認定されるためのポイントをご紹介していきます。

ポイント1 事故当初に受診し医師に自覚症状を伝える

事故にあったら、できるだけ早く病院に行きましょう。

事故から日にちが経ってから症状を申告した場合、「事故当初に症状を訴えていなかったのだから、それは事故が原因ではない」と判断されてしまうこともあり得ます。

また、後遺障害の調査では、事故当初から症状が一貫しているかという点も考慮されますので、通院の際には医師にきちんと自覚症状(むちうちの場合では、頭痛、首や肩の痛み、手のしびれなど)を伝えましょう。

交通事故の被害にあったにもかかわらず、「大ごとにしたくない」「最初はあまり痛みを感じなかった」などの理由から、事故当初に症状を申告しない方がいらっしゃるようです。

しかし、症状応じた適切な治療を行ってもらうためにも、後遺障害等級を認めてもらうためにも、医師に現在の症状を正確に把握してもらうことが重要です。

ポイント2 医師の指示にしたがい定期的に通院する

医師の指示にしたがい、整形外科などの病院へ定期的に通院しましょう。

自己判断で長期間通院しなかった場合、通院を中断した時点で事故によるケガは完治していたと判断されてしまう可能性があります。

その結果、後遺障害が認定される程度の症状が残っているにもかかわらず、後遺障害等級が認定されない恐れがあります。

そのため、自己判断で治療をやめることは避けましょう。

ポイント3 後遺障害診断書は医師に正確に記載してもらう

後遺障害の申請手続には、「後遺障害診断書」の提出が必要です。

この診断書の記載をもとに後遺障害の調査が行われますので、後遺障害診断書は、適切な後遺障害等級の認定を左右する重要な書類といえます。

このような重要書類であることを理解したうえで、医師に正確に記載してもらいましょう。

後遺障害診断書に正確な記載をしてもらうためにも、治療中から治療終了までの間、定期的な通院をすること、加えて医師に自覚症状をきちんと伝えることが重要です。

提出前には自覚症状と一致しているかを確認し、違いがあれば医師に相談してみましょう。

ポイント4 適切な後遺障害申請の手続方法を選択する

後遺障害申請の手続には、被害者自身で行う「被害者請求」と、加害者側の任意保険会社が行う「事前認定」の2つの方法があります。

いずれの方法も、被害者の方にとってそれぞれメリット・デメリットが存在します。

「被害者請求」と「事前認定」のどちらが適切かは、被害者の方の状況等により、判断すべきこととなります。

ただ、一般的には、「被害者請求」のほうが被害者の症状を正確にとらえ、納得した資料を提出できるため、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

後遺障害が認定された場合に請求できる金額

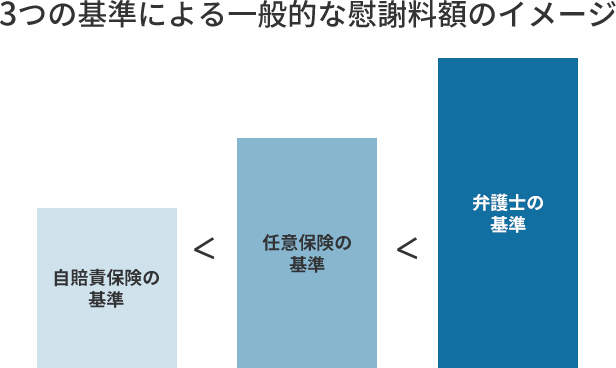

後遺障害14級が認定されると、加害者側に後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害14級の後遺障害慰謝料は、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)では「110万円」です。

また、お仕事をされている方などは、後遺症慰謝料に加えて逸失利益(事故がなければ将来獲得できたであろう収入)を請求することもできます。

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

通常、加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、弁護士基準と比べて低額であることがほとんどです。

弁護士であれば、適切な損害賠償金額を算定し、弁護士基準で交渉するため、最終的に受け取れる賠償金が増額する可能性があります。

また、いったん示談をしてしまうと、通常はあとから示談をやり直すことはできません。

後遺障害14級が認定されてから、加害者側の任意保険会社から示談の提案があったときは、示談をする前に妥当な金額かどうかを弁護士に相談されることをおすすめします。

【関連リンク】

後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)

後遺症による逸失利益(後遺障害逸失利益)

まとめ

これまでみてきたように、事故によるケガは完治するのが望ましいですが、万が一、後遺症が残ってしまったときのために、治療中から適切な対応をすることが重要です。

そして、適正な後遺障害等級の認定のためには、交通事故に精通した弁護士に相談することで、手続をスムーズ進めることができます。

交通事故の被害はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。

また、通常は弁護士費用が保険会社の上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

そのため、お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用

弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)

お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。