交通事故で過失割合が10対0になるケースとは?事故パターンを図で解説

交通事故の過失割合が10対0になるのは、センターラインオーバーや赤信号無視など当事者の一方にはまったく過失がない、いわゆる「もらい事故」の場合です。

交通事故の原因がすべて加害者側にある場合、事故で生じた損害は全額補償してもらうことができます。ですが、加害者側が事故の責任をすべて認めない場合もあります。

賠償金の額は過失割合によって変わるため、過失割合は賠償金の算定において非常に重要な要素です。

ですから、どのような場合に過失割合が10対0になるのかを知って、示談交渉に備えておくことが大切です。

そこでこの記事では、過失割合が10対0になるケースを、事故のパターン別に図を用いながら解説します。

- この記事でわかること

-

- 過失割合がどうやって決まるのか

- 過失割合が賠償金に与える影響

- 過失割合が10対0になる代表的な交通事故のパターン

- 目次

交通事故被害の

無料相談は

アディーレへ!

交通事故の「過失割合」が重要である理由

交通事故における過失割合とは、事故発生に対する当事者それぞれの責任の割合を数値で示したものです。

たとえば、「8対2」であれば、一方に8割、もう一方に2割の責任があることを意味します。

では、なぜこの過失割合が重要なのでしょうか。それは、最終的に受け取れる損害賠償額に直接影響するからです。

もし被害者側にも過失があると判断された場合、相手方から受け取れる賠償額は、過失割合の分だけ減額されてしまいます(これを過失相殺といいます)。

たとえば、損害額が100万円で過失割合が8対2の場合、被害者側が受け取れる賠償額は2割減額された80万円となります。

交通事故の過失割合はどうやって決まる?

過失割合は、過去の裁判例や事故状況をもとにし、被害者と加害者側の保険会社、または双方の保険会社同士の話合いによって決めます。

なお、過失割合は加害者もしくは加害者側の保険会社から提示されます。

もし割合の修正が必要な部分(修正要素)があれば、主張していくことが大切です。保険会社に言われるがまま、過失割合について同意しないよう注意しましょう。

また、話合いだけで決まらない場合は、示談交渉や訴訟により決定します。

交通事故被害の

無料相談は

アディーレへ!

【図解】交通事故で過失割合が10対0になるケース

交通事故で過失割合が10対0となるのは、センターラインオーバーや赤信号無視、追突事故など、ある程度類型化されていますが、事故状況に応じて個別具体的に判断されます。

そこで、過失割合10対0となるケースについて、図を用いて解説します。

なお、これらの交通事故は、さまざまな状況のもとで過失割合が10対0となったケースですので、同じような交通事故であれば、必ず過失割合が10対0になるというわけではありません。

四輪車同士の交通事故の場合

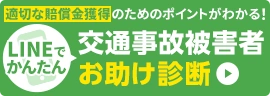

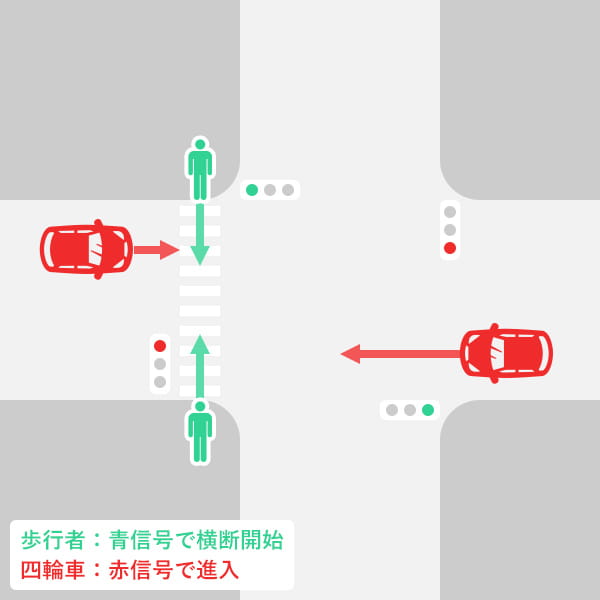

信号機がある交差点での事故

赤信号を無視した場合、赤信号を無視した車両にのみ過失が認められます。

ただし、青信号にしたがって交差点に進入した車両について、著しい過失や、かなりの不注意(重過失)が認められる場合には、被害者側にも過失が生じることがあります。

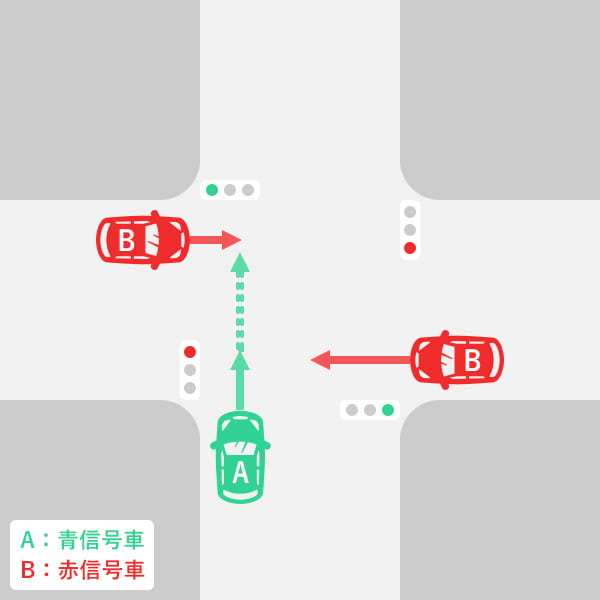

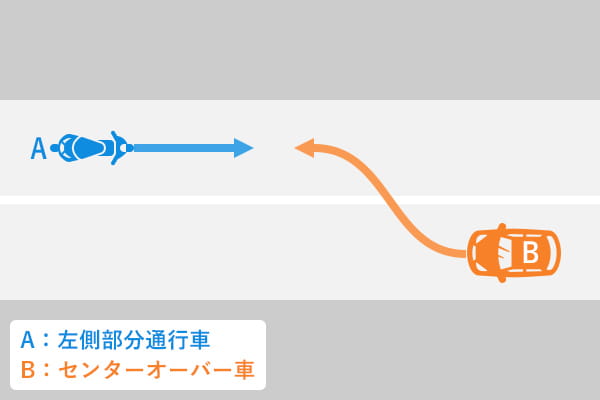

対向車同士の事故(センターオーバー)

自動車を運転する際、「車両は、道路の中央(軌道が道路の側端に寄って設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。)から左の部分を通行しなければならない」(道路交通法第17条4項)とされています。

そのため、下の図のようにセンターラインを越えて走行した場合、その車両(B)にのみ過失が認められます。

ただし、この場合でも、左側の車線を走行していた車両について、著しい過失やかなりの不注意(重過失)が認められれば、被害者側にも過失が生じることがあります。

また、センターラインを越えてきた車両が別の車両を追い越し中であったなどの事情がある場合にも、被害者側に過失が生じることがあります。

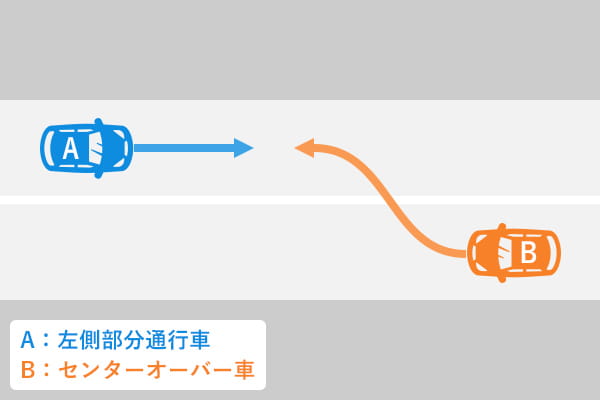

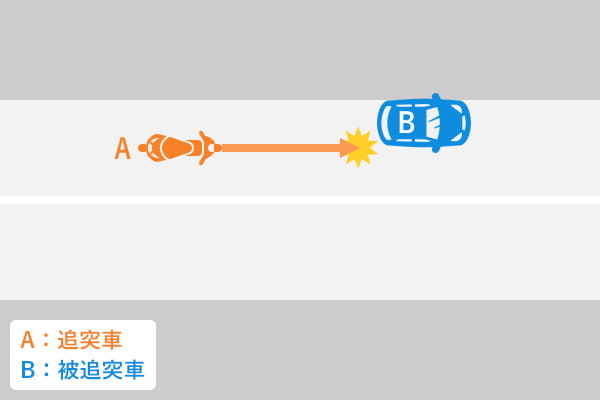

追突事故

追突事故の場合、基本的に追突された車に過失はなく、追突してきた車両の前方不注意や、車間距離不保持などの一方的な過失によるものと考えられます。

ただし、追突された車が、危険を防止するためにやむを得ず急停車したなどの場合を除いては、被害者側に過失が生じる可能性もあります。

単車と四輪車の交通事故の場合

単車とは、大型二輪車や普通二輪車だけでなく、原動機付自転車も含まれます。

単車は四輪車と比較して、交通事故による被害が大きくなりやすいことから、交通弱者と考えられています。そのため、過失割合の点においても、単車側の保護が図られています。

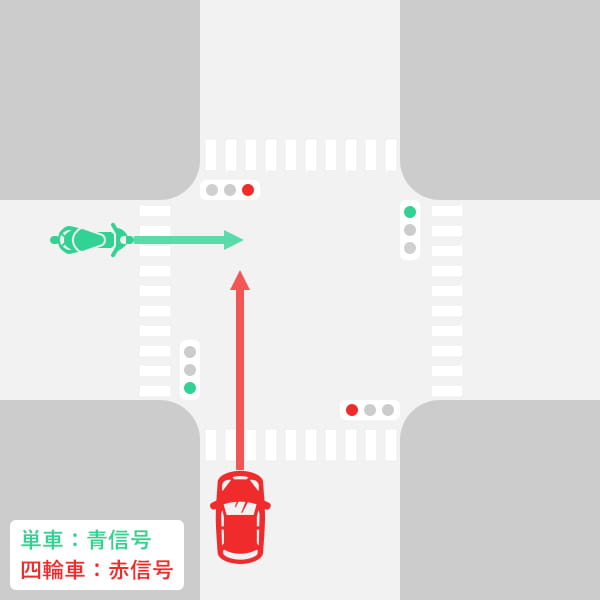

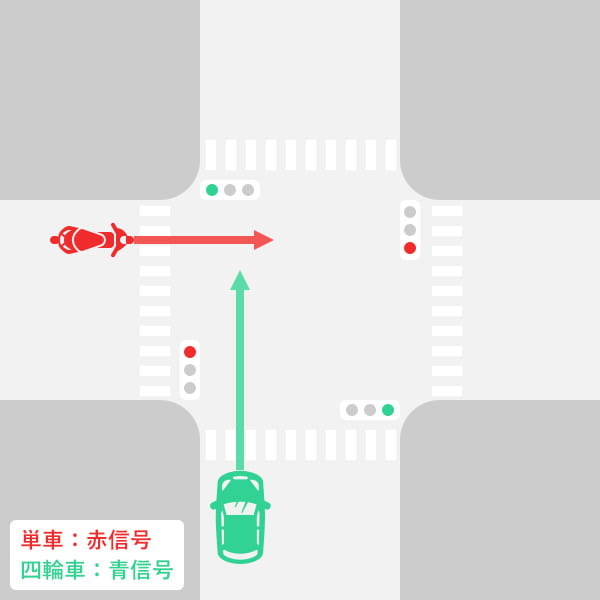

交差点における直進車同士の出会い頭事故

単車にも当然、信号機に従う義務があります。そのため、四輪車同士の場合と同様に、赤信号を無視した車両にのみ過失が認められます。

ただし、単車側に著しい過失やかなりの不注意(重過失)がある場合には、単車側にも過失が生じることがあります。

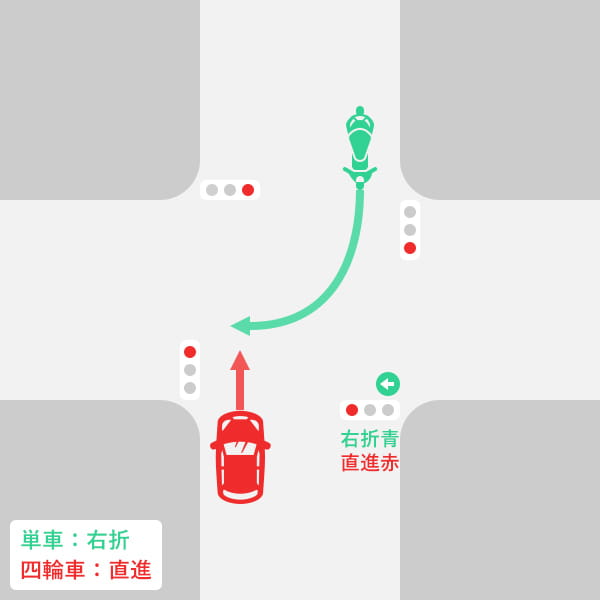

交差点における右折車と直進車の事故

右折車両と直進車両との衝突事故は、右折車と直進車の双方に過失が認定されることが多くあります。ですが、単車が右折信号に従い右折し、相手車両が赤信号を無視した場合には、直進してきた四輪車にのみ過失が認められます。

また、過去の裁判では、飲酒運転で右折し、なおかつ救護を行わず逃走しようとした加害者に対して、100%の過失を認めたものがあります。

対向車同士の事故(センターオーバー)

四輪車と同様に、単車も道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。そのため、四輪車と単車のどちらがセンターラインを超えていたのかによって、過失割合が変わってきます。下の図でいえば、センターラインを越えて走行した車両(B)の一方的過失によるものとされています。

もっとも、単車側に前方不注視や、かなりの不注意(重過失)などがある場合には、単車側に過失が生じることがあります。

駐停車中の車両に対する単車の追突

停止中の四輪車は、一般的に回避行動をとることができないと考えられています。そのため、停止中の四輪車に単車が追突した場合、四輪車の過失を認定することはできず、単車の一方的過失によるものと認定されます。

ただし、事故当時、大雨などで視界不良であった場合や、四輪車に著しい過失、もしくはかなりの不注意(重過失)があった場合には、四輪車側にも過失が生じることがあります。

歩行者は、自動車と比較して弱い立場にある交通弱者であると考えられています。

そのため、歩行者と四輪車、もしくは歩行者と単車との交通事故の場合、過失割合の点についても歩行者側の保護が図られています。

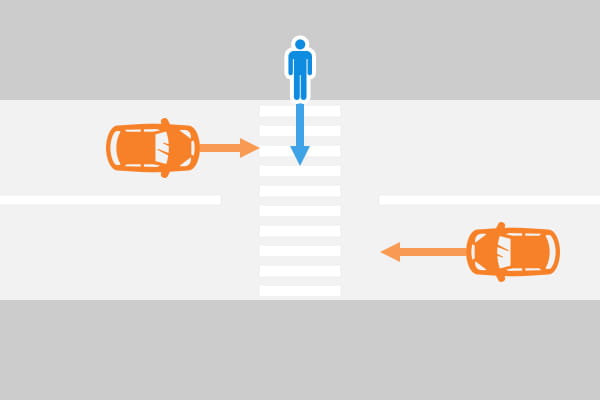

信号機の設置されていない横断歩道上の事故

横断歩道とは、「道路標識又は道路標示により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分」(道路交通法第2条1項4号)をいいます。

車両は、「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」(道路交通法第38条1項)とされているため、横断歩道においては歩行者が優先されます。

そのため、横断歩道上の歩行者をはねてしまった場合は、車両側にのみ過失があると判断されるのです。

ただし、夜間の事故や幹線道路における事故の場合は、被害者側にも過失が生じることがあります。

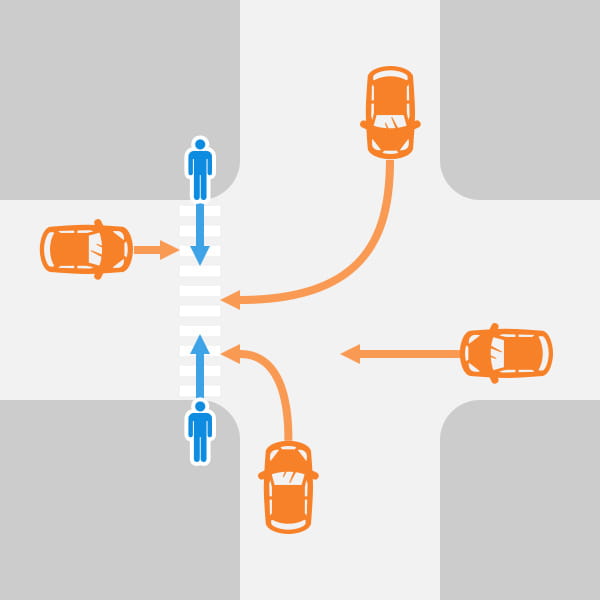

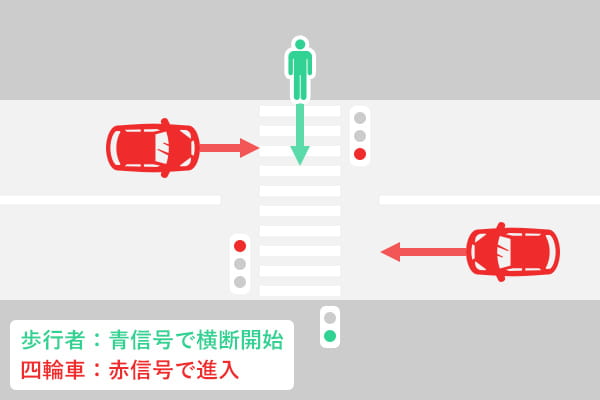

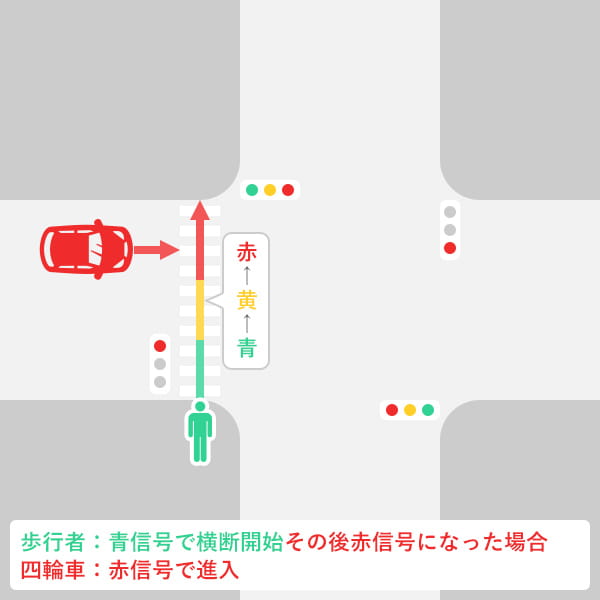

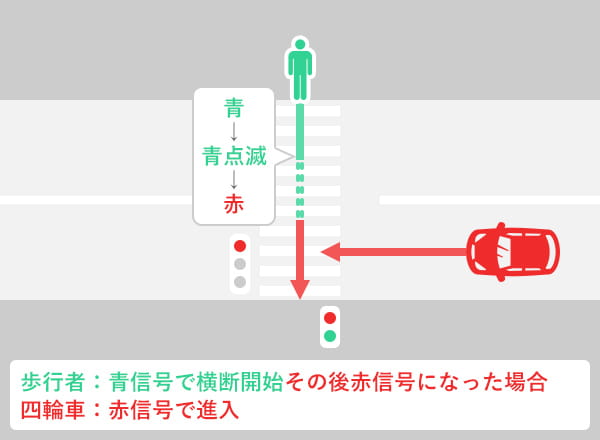

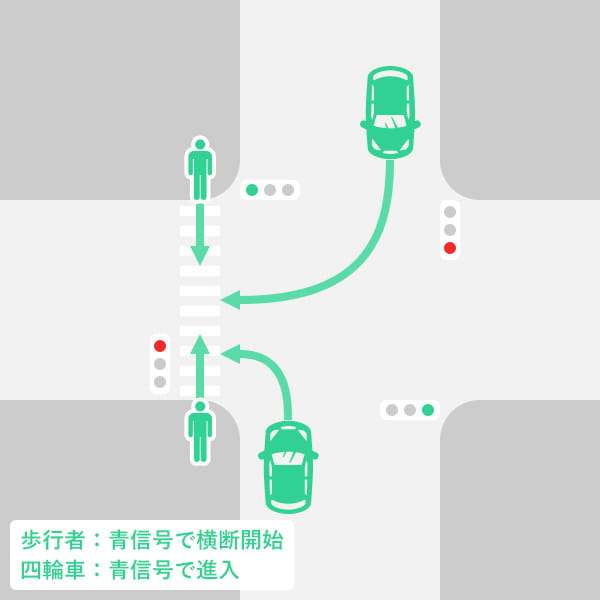

信号機の設置されている横断歩道上の事故

歩行者が青信号に従って横断歩道の横断を開始した場合、四輪車側にのみ過失が認められます。

ただし、信号機の色が横断途中で青信号から赤信号へ変わってしまった場合の事故では、事故現場が幹線道路であるとき、歩行者側にも過失が生じることがあります。

過失割合が10対0の場合、保険会社に示談交渉を依頼できないので注意

過失割合が10対0の場合、被害者側の保険会社が示談交渉を代行することはできず、被害者の方が自ら相手方の保険会社と直接交渉しなければなりません。

過失割合が10対0であれば、賠償金の減額がないため一見被害者にとって有利に見えますが、そもそも加害者側の保険会社が提示してくる賠償金が低い場合があります。

そのような場合、被害者ご自身で保険会社と示談交渉をすることになり、大きな負担になります。

そこで、弁護士に示談交渉を代行してもらうことがおすすめです。

被害者ご自身の負担が軽減されるだけでなく、弁護士が示談交渉に介入することで慰謝料が増額する可能性があります。

交通事故被害の

無料相談は

アディーレへ!

まとめ

交通事故で過失割合が10対0の場合、被害者の方ご自身に責任はなく、すべての損害賠償を受け取る権利があります。

しかし、被害者の方ご自身の保険会社は交渉を代行できないため、被害者の方ご自身で相手方の保険会社と直接交渉するか、弁護士に依頼する必要があります。

保険会社との交渉は専門知識が必要であり、被害者の方ご自身で行うのは難しいでしょう。

そのようなときは、交通事故に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は、被害者の代理人として交渉し、慰謝料の増額を目指せるだけでなく、煩雑な手続も代行してもらえるからです。

交通事故の被害はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。

また、通常は弁護士費用が保険会社の上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

そのため、お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用

弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)

お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。