膝骨折で認められる後遺障害等級と慰謝料について

- この記事でわかること

-

- 後遺障害等級の認定で受け取れる賠償金

- 膝の骨折で請求できる慰謝料の相場

- 逸失利益の計算方法

自動車を運転中に交通事故にあい、その衝撃でダッシュボードに膝をぶつけたり、自転車・バイクでの走行中や歩行中の交通事故で転倒して膝を強打したりした場合、膝の前面の骨である膝蓋骨(しつがいこつ)を骨折してしまうことがあります。

また、膝の周囲にある半月板や靭帯を損傷してしまうこともあります。そのようなケガがもとで痛みなどの症状が残ってしまうと、現在だけでなく将来的にも日常生活に支障が出てしまうかもしれません。

そこで今回は、膝の骨折等による後遺症が残った場合に認定され得る後遺障害等級とその賠償金額について、知っておきたいポイントをお伝えします。

- 目次

後遺障害等級が認定された場合に受け取ることができる賠償金の種類とは

交通事故によりケガをした場合に、通常受け取ることができる賠償金の種類は、主に下記の4つです。

- 治療費

- 通院交通費

- (ケガで仕事を休んだことが原因で収入が減少したときは)休業損害

- 治療期間中の精神的苦痛に対する入通院慰謝料

しかし、後遺障害等級が認定された場合、さらに下記が加わります。 - 後遺障害が残存することの精神的苦痛に対する後遺症慰謝料

- 逸失利益(後遺症が残存しなかった場合の通常の将来を仮定して、後遺症が残存することにより得ることができなくなった利益)

膝の骨折等による後遺症が残った場合に認定され得る後遺障害とは

膝を骨折した場合、膝が骨癒合(骨折の治癒)し、かつ症状が固定したあとも、膝の関節の可動域が制限されたままになってしまったり、膝に痛みが残存してしまったりすることがあります。

このような場合、以下の表内の後遺障害のいずれかが認定される可能性があります。

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

片方の膝の関節が強直する等して動かなくなった状態

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

膝の関節の可動域が、健常な関節の可動域の1/2以下になった状態

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

膝の関節の可動域が、健常な関節の可動域の3/4以下になった状態

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

膝に痛みやしびれ等があり、その原因がエックス線、CT、MRI画像等により確認できる場合

14級9号:局部に神経症状を残すもの

膝に痛みやしびれ等があり、その原因が医学的に説明できる場合

交通事故被害に

関するご相談は

何度でも無料!

膝骨折による後遺障害慰謝料の金額

膝骨折による後遺障害の等級が認定された場合、その等級に応じた慰謝料を受け取れる可能性があります。

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 8級7号 | 331万円 (324万円) | 830万円 |

| 10級11号 | 190万円 (187万円) | 550万円 |

| 12級7号・13号 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |

- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

被害者の方が弁護士に依頼した場合、弁護士基準で慰謝料を算定することができるので慰謝料の増額が期待できます。

【関連リンク】

後遺障害に対する賠償金(慰謝料)の相場と3つの支払基準

逸失利益の金額と計算方法

逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ、得られたはずの収入のことです。逸失利益の金額の計算は、少し複雑であるため、計算方法と計算の具体例を説明します。

逸失利益の金額は、以下の方法で計算します。

1基礎収入 × 2労働能力喪失率 × 3労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 = 逸失利益の金額

1 基礎収入とは?

交通事故にあう前に実際に得ていた収入のことです。

実際の収入が賃金センサス(厚生労働省が発表している日本の賃金に関する統計のこと)における平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる見込みの確実性が高い場合には賃金センサスに基づく平均賃金を基礎収入とすることがあります。

2 労働能力喪失率とは?

労働能力の低下の程度のことです。この喪失率は、後遺障害の等級ごとに一定の割合が定められています。

3 労働能力喪失期間とは?

症状固定日から労働能力が制限される期間のことをいいます。ライプニッツ係数とは、中間利息を控除した係数のことです。過去の判例を基に、67歳まで就労が可能とされているので、症状固定日から67歳までの期間が対象となりますが、後遺障害の程度などによって期間が異なるため注意が必要です。

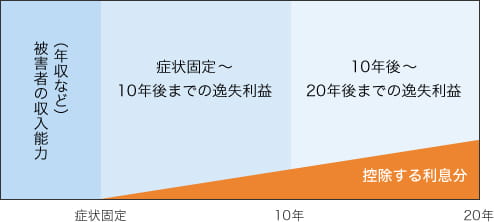

ワンポイント 中間利息控除計算の係数について

ライプニッツ係数とは、将来に発生しているであろう利息を控除した金額を計算するためのものです。

逸失利益として受け取れるのは、利息分を控除した分となります。

労働能力喪失期間(原則として症状固定日から67歳までの期間)に対応するライプニッツ係数とは、中間利息を控除するための係数をいいます。すなわち、逸失利益は、後遺症のない通常の将来において、後遺症が残存していることにより得ることができなくなった利益であり、かつ将来継続的に発生する損害のことです。

そして、その賠償金は、実際に損害の発生する前に一時金として支払われます。

逸失利益の具体的な計算例

膝の骨折で後遺障害が認められた場合、等級に応じた下記の労働喪失率が採用されます。

| 後遺障害等級 | 労働喪失率 |

|---|---|

| 8級7号 | 45% |

| 10級11号 | 27% |

| 12級7号・13号 | 14% |

| 14級9号 | 5% |

それでは、実際にどの程度の金額となるのか、下記の例を計算してみましょう。

<ケース1>12級7号が認定された、保育士の女性(症状固定時37歳、事故前年度の年収300万円)

後遺障害等級12級7号を認定された宅配運送会社勤務の男性というケースで逸失利益を計算すると、以下のようになります。

基礎収入(500万円)×労働能力喪失率(14%)×労働能力喪失期間(20年)に対応するライプニッツ係数(14.8775)=823万2,168円

労働能力喪失期間が20年の場合、そのライプニッツ係数(※)は14.8775とされています。単純に年数の20を掛けるのではなく、あらかじめ中間利息を控除するために14.8775を掛けることになります。

※2020年4月1日以降の事故に対応するライプニッツ係数を採用しています。

<ケース2>10級11号が認められた専業主婦の女性(症状固定時47歳、収入なし)

後遺障害等級8級7号を認定された専業主婦の女性というケースで逸失利益を計算すると、以下のようになります。

基礎収入(388万100円)×労働能力喪失率(45%)×労働能力喪失期間(30年)に対応するライプニッツ係数(19.6004)= 1,558万6,071円

※専業主婦は収入が存在しないことから、基礎収入を平成29年の女性平均賃金を採用しております。

労働能力喪失期間が30年の場合、そのライプニッツ係数(※)は19.6004とされています。単純に年数の30を掛けるのではなく、あらかじめ中間利息を控除するために19.6004を掛けることになります。

※2020年4月1日以降の事故に対応するライプニッツ係数を採用しています。

逸失利益の交渉は具体的な主張が必要となる

ただし、逸失利益については、基礎収入の捉え方や実際の労働納能力喪失率および労働能力喪失期間がどれくらいになるかという点に関して争いになることが少なくないため、計算上の金額に届かない場合もあります。

ご紹介したケースであれば、膝の骨折が仕事に影響するであろうことは容易に想像ができるため、そのような問題になることは少ないと思いますが、膝についての逸失利益を受け取るためには、自己の職種やどのような作業の際にどんな支障が生じるのか、減収の蓋然性等について、説得力のある主張が大切になります。

まとめ

このように、膝の骨折による後遺障害等級の認定を受けたうえで適切な賠償金額の支払いを受けるためには、効果的な資料を収集・提出して、適切な主張を行う必要があります。アディーレ法律事務所では、依頼者の方が適切な後遺障害慰謝料および逸失利益を受け取れるよう、弁護士によるサポート体制を整えております。

交通事故にあわれた方は、ぜひ、アディーレ法律事務所にご連絡ください。