後遺障害6級の症状と認定基準|6級の慰謝料相場はいくら?

後遺障害6級は、両眼の視力が0.1以下になった、両耳の聴力をほとんど失った、背骨が曲がったり首から腰まで強直したりした、といった場合に認定されます。

後遺障害6級に認定される症状は重く、交通事故被害者の生活に大きな影響をおよぼすため、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

そこで、このコラムでは、後遺障害6級の認定基準や具体的な症状、慰謝料の相場について解説します。

- この記事でわかること

-

- 後遺障害6級の認定基準と具体的な症状

- 後遺障害6級に認定された方が受け取れる慰謝料の相場

- 後遺障害6級に認定されるためのポイント

- 目次

後遺障害6級の認定基準と症状

後遺障害等級6級には、下記の1~8号が定められており、いずれかの症状に当てはまる場合に後遺障害等級6級に認定されます。

| 後遺障害等級 | 症状 |

|---|---|

| 6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |

| 6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |

| 6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |

| 6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |

| 6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |

後遺障害6級1号|両眼の視力が0.1以下

6級1号の症状は「両眼の視力が0.1以下になったもの」です。

なお、ここでいう視力は、裸眼ではなく、メガネやコンタクトレンズによって矯正している視力(矯正視力)のことです。両目が矯正視力でも視力が0.1以下になった場合に6級1号に認定されます。

後遺障害6級2号|咀嚼または言語の機能に著しい障害がある

6級2号の症状は「咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの」です。

具体的には、粥食またはこれと同様の食事しか食べられない、または4種の語音のうち2種以上の発音ができなくなってしまった場合に認定されます。

| 4種の語音 | 子音 |

|---|---|

| 口唇音 | ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ |

| 歯舌音 | な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ |

| 口蓋音 | か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん |

| 喉頭音 | は行 |

咀嚼と言語の機能が「ともに」著しい障害が残った場合は、後遺障害4級2号が認定される可能性があります。

後遺障害6級3号|両耳の聴力をほとんど失った

6級3号の症状は「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」です。

具体的には、下記のいずれかの状態に該当する場合に認定されます。

- 両耳の平均純音聴力レベル(どれくらい小さい音が聞こえるか)が80dB以上90dB未満

- 両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上80㏈未満であり、かつ最高明瞭度(聞こえた音の意味や内容が理解できる程度)が30%以下のもの

※90dB=犬の鳴き声、工場の中など

※80dB=電車の車内、ピアノなど

※50dB=換気扇など

両耳の聴力をまったく失った場合には、4級3号が認定される可能性があります。

後遺障害6級4号|片耳がまったく聞こえない・もう一方の耳の聴力が低下した

6級4号の症状は「1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」です。

具体的には、下記の状態に該当する場合に認定されます。

- 片耳の平均純音聴力レベル(どれくらい小さい音が聞こえるか)が90dB以上で、もう一方の耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの

※90dB=犬の鳴き声、工場の中など

※70dB=セミの鳴き声(至近)など

【関連リンク】

目・耳・鼻・口の後遺障害とは

後遺障害6級5号|背骨が曲がったまたは首から腰まで強直した

6級5号の症状は「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」です。

「脊柱に著しい変形を残すもの」と「脊柱に著しい運動障害を残すもの」について下記に説明します。

「脊柱に著しい変形を残すもの」とは

エックス線写真、CT画像又はMRIにより、椎圧迫骨折などを確認することができることに加え、次のいずれかに該当する状態です。

- 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎(こうわん)が生じている

(背中が丸くなる状態) - 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎(こうわん)が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっている

(背中が丸くなるだけでなく、横にも大きく曲がっている状態)

「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは

次のいずれかにより頸部および胸腰部が強直している状態を指します。

- 頸椎および胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できる

(首と背中の骨が圧迫されていることが画像でわかる) - 頸椎および胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われた

(首と背中・腰の両方で骨を固定する手術が行われている状態) - 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる

(首から腰にかけての筋肉や組織に、はっきりとした変化が見られる状態)

後遺障害6級6号|肩、肘、または手首のうち2つが動かない

6級6号の症状は「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」です。

具体的には、上肢の3大関節とは、肩関節・ひじ関節・手関節です。

このうちの2つが動かない場合に認定されます。

後遺障害6級7号|股関節、膝、または足首のうち2つが動かない

6級7号の症状は「1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」です。

具体的には、下肢の3大関節とは、股関節・膝関節・足関節です。

このうちの2つが動かない場合に認定されます。

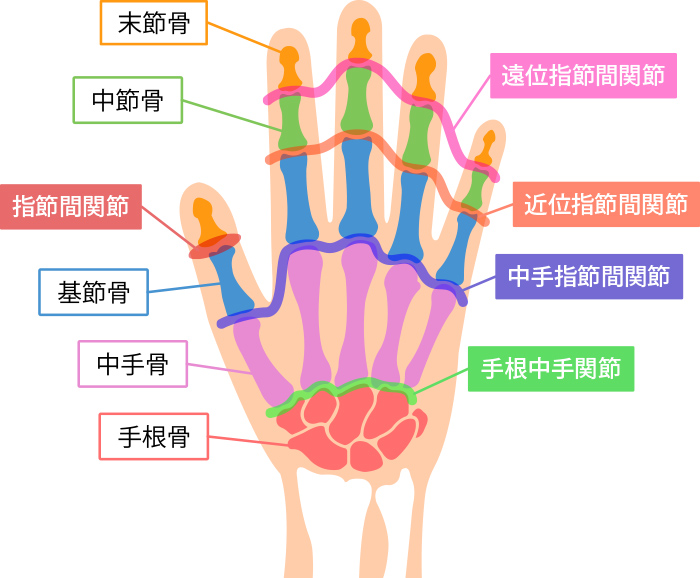

後遺障害6級8号|片方の手ですべての手指または親指を含む4本の指を失った

6級8号の症状は「1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの」です。

具体的には、片手のすべての指または親指を含む4本の指が以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

- 手指を中手骨または基節骨で切断する

- 親指では指節間関節、それ以外の指は近位指節間関節において基節骨と中節骨で切り離す

後遺障害6級の示談金

後遺障害6級に認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

後遺障害6級の後遺障害慰謝料の相場

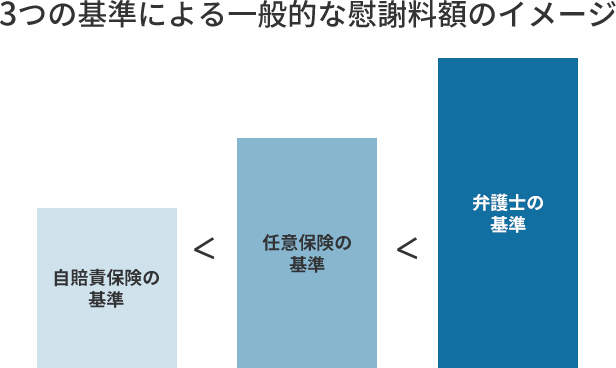

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、基準によって受け取れる賠償金額が異なります。このなかで、通常もっとも高額となるのが弁護士基準です。

加害者側の保険会社は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準による金額を提示してくることが多く、弁護士基準より低い金額になります。

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 後遺障害6級 | 512万円(498万円) | 1,180万円 |

- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害6級に認定されるようなケースでは、後遺障害慰謝料の金額は高くなることが多く、それにしたがって自賠責保険基準と弁護士基準の差額も大きくなります。

低い基準で算定されて損をしないよう、弁護士基準での算定がおすすめです。

後遺障害6級の逸失利益の計算方法

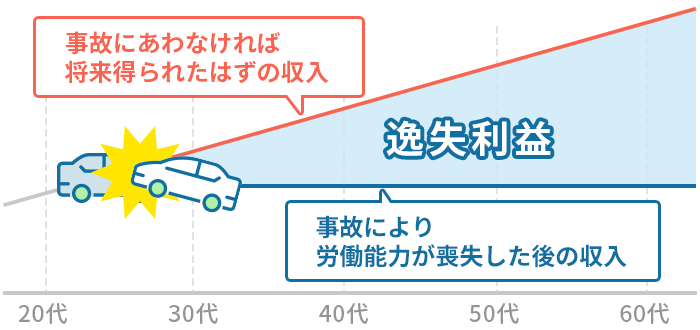

逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来得られたはずの利益のことをいいます。

後遺障害6級と認定された場合、労働能力喪失率(後遺障害の等級に応じた労働能力の喪失率)は67%とされています。

後遺障害6級と認定された場合、逸失利益は下記の計算式で計算します。

<逸失利益の計算式>

基礎収入×労働能力喪失率67%×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)

<計算例>

Aさん(男性、35歳、会社員、年収500万円)

500万円×67%×20.39=6,830万6,500円

その他の示談金

後遺障害6級と認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益のほかにも受け取れる示談金は下記のとおりです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 治療関係費 | 治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用 |

| 入通院慰謝料 | 交通事故でケガをしたことによる精神的苦痛に対する補償 |

| 休業損害 | 交通事故で仕事ができなくなったことにより減額した収入に対する補償 |

ただし、加害者側の保険会社は支払いを拒否してくることも多いため、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが得策です。

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2つがありますが、適切な認定結果を受け取りたい場合には、「被害者請求」がおすすめです。

ここでは、「被害者請求」で後遺障害の等級認定を受けるまでの流れをご案内します。

- 交通事故被害者が自賠責保険会社に「後遺障害診断書」などの資料を提出

- 自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に調査を依頼

- 損害保険料率算出機構が自賠責保険会社に調査結果を報告

- 自賠責保険会社が支払額を決定し、交通事故被害者に通知

主治医に「症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)」と判断されたら、「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。後遺障害等級の申請から認定までには約1ヵ月〜3ヵ月ほどかかります。

適切な後遺障害等級認定を得るためのポイント

適切な後遺障害等級を認定されるためには、守るべきポイントがあります。

①医師の指示を守って通院し、症状固定までしっかり治療を受ける

後遺障害の等級認定では、症状固定時の状態のみが判断材料ではありません。交通事故の直後の診断や症状、その後の治療経過などの資料も重要な判断材料です。治療中から主治医に自分の症状をしっかりと伝えて、必要な検査を行いましょう。

②主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう

これまでご説明したとおり、後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類です。後遺障害等級の認定基準に詳しい弁護士などにチェックを依頼し、必要であれば医師に追加の検査や記載内容の補足などを求めましょう。

③後遺障害に精通した弁護士に相談する

後遺障害等級認定はケガの部位ごとに認定要件が違います。これに伴ってチェック事項も異なってくることから、必要十分な内容の各種書類が用意できているか被害者の方が確認し、判断することは難しいでしょう。ぜひ、後遺障害等級認定に精通した弁護士などに確認してもらいましょう。

まとめ

後遺障害6級に認定される症状は比較的程度が重いものであり、後遺障害6級を認定されるケガを負うことは、被害者の生活に大きな影響をおよぼします。ですから、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

しかし、後遺障害6級の認定基準慰謝料の相場などをきちんと理解しておかなかった場合、相場よりも低い金額で示談してしまうおそれがあります。

交通事故被害者の方の今後の生活を支えるために、適切な賠償金を受け取ることは非常に重要です。

ぜひ交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼し、適切な賠償金を受け取っていただければと思います。

交通事故被害の賠償金請求はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約が付いていない方は、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはり相談者の方・依頼者の方に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、相談者の方・依頼者の方は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

また、通常、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用

交通事故被害でお困りの方はアディーレ法律事務所にご相談ください。