交通事故で骨折した場合の慰謝料相場は?後遺障害が残ったらどうする?

「交通事故にあって骨折をしてしまった。仕事や生活に支障が出るけれどちゃんと慰謝料や賠償金をもらえるのかな?」

今回はそんな不安を解消していきます。

交通事故で骨折をしてしまった場合、事故後の行動を間違えてしまうと、本来支払ってもらえるはずの慰謝料や賠償金がもらえなくなってしまう危険があります。

そうならないためにも、事故後に適切な行動を取ることが非常に重要です。

本コラムを最後まで読むことで、骨折した場合の適切な行動や、もらった慰謝料が適切なものなのかがわかります。

また、弁護士に相談するべきなのか、自己解決するべきなのかのヒントにもなるので、ぜひお役立てください。

- この記事でわかること

-

- 交通事故による骨折で請求できる慰謝料の相場

- 交通事故で骨折したときの入通院慰謝料と後遺症慰謝料

- 適切な慰謝料獲得のための交通事故後の対応

- 目次

交通事故のあと骨折かなと思ったときに取るべき行動

交通事故にあったあと、痛みが強い箇所があり、「骨折かな?」と思ったときには、できるだけ早く医師に相談して、エックス線やCT、MRIなどの画像検査を受診してください。

できるだけ早いタイミングでの受診をおすすめする理由は、受診が遅いと、交通事故と骨折の関係性が薄いと判断され、損害賠償の対象から外されてしまうことがあるからです。

たとえば交通事故から2週間後に骨折の診断がされた場合を考えます。

交通事故の状況から、一般的には骨折が起こりづらいものであると判断されたとき、骨折したという事実があっても、交通事故とは別の原因で生じたケガであると判断される可能性があります。

このような状況にならないためにも、事故が起きて骨折かなと思ったときには、すぐに医師に相談するべきなのです。

交通事故で骨折と診断された場合の注意点

医師から骨折と診断された場合には、そのほか付随するケガについても適切に伝えるよう注意しなければいけません。

なぜなら事故が起こってすぐにはあまり酷くなかった痛みが、骨折の治療中に酷くなってしまったとき、その症状が事故と無関係なものであると診断されるおそれがあるからです。

たとえば、右足のすねを骨折した場合を考えてみましょう。

事故当初から首も捻って痛みを感じていたが、すねの骨折の痛みほどではなかったということで医師に痛みを伝えていなかったケースがあるとします。

その後、骨折は問題なく完治したが、むしろ首の痛みのほうが変わらず残ってしまったという場合、その首の痛みは、交通事故が原因で生じたケガではないとして後遺障害認定の対象や損害賠償の対象から外されてしまうこともあります。

こういったことを避けるためにも、骨折などの大きなケガをしてしまった場合には、そのケガを医師に伝えることは当然ですが、そのほか付随するケガについても適切に伝えることが大切です。

交通事故によって起こりうる骨折の種類

交通事故の衝撃によって起こる外傷性骨折では、以下のものが考えられます。なお、不全骨折(いわゆる”ひび”)も骨折にあたります。

| 完全骨折 | 骨の連続性が完全に断たれた状態の骨折 |

|---|---|

| 不完全骨折 | 骨の連続性が一部断たれているが、骨全体の形状は保たれている状態の骨折(骨にひびが入った状態のこと) |

| 単純骨折(皮下骨折・閉鎖骨折) | 骨折部が体外に開放されていない状態の骨折 |

| 開放骨折(複雑骨折) | 皮膚や軟部組織(筋肉・皮膚など)が破れて、その傷口から骨折した骨が露出した状態の骨折 |

| 粉砕骨折 | 骨片がばらばらになった(3つ以上に分かれた)状態の骨折 |

| 剥離骨折 | 靭帯、筋肉、腱が急激に収縮することに伴って、骨がはがれ落ちてしまった状態の骨折 |

| 脊椎圧迫骨折 | 背骨(脊椎)の前側の椎体がつぶれてしまった状態の骨折 |

医師により「○○骨折」と診断された場合、基本的に骨折があったことを前提とした慰謝料の支払いを受けることになります。

交通事故によって骨折した場合に認められる2種類の慰謝料

慰謝料には、入通院慰謝料と後遺症慰謝料の2種類があります。

それぞれ、どのような場合に支払われる慰謝料なのかを詳しく見ていきましょう。

入通院慰謝料とは

入通院慰謝料とは、事故によるケガの治療で入通院したことに対する慰謝料です。

交通事故が起きた日から治癒するまで、またはそれ以上治療しても症状の改善が見込まれないと診断される症状固定に至るまでの精神的苦痛や損害を補償します。

後遺症慰謝料とは

後遺症慰謝料とは、ケガの治療をしても後遺障害が残ってしまった場合に認められる慰謝料です。

後遺症慰謝料は、基本的に自賠責保険による後遺障害等級が認定された場合に支払われます。

交通事故の慰謝料計算に用いる3つの算定基準

交通事故の慰謝料を計算するための基準には、以下の3つがあります。

- 自賠責保険の基準

- 任意保険の基準

- 弁護士の基準(裁判所の基準)

例外もありますが、基本的には、自賠責保険の基準<任意保険の基準<弁護士の基準の順に入通院慰謝料の額が大きくなります。

ただし、相手方の保険会社に対して、被害者の方がご自身で弁護士の基準で計算した慰謝料を支払うように交渉をしても、応じてもらえないことがほとんどです。

もし弁護士の基準で慰謝料を計算して、そちらで請求したほうがいいと思ったら、弁護士へ依頼することをおすすめします。

交通事故で骨折した場合の入通院慰謝料の計算方法

以下では、自賠責保険の基準における入通院慰謝料の計算と、弁護士の基準における入通院慰謝料の計算について具体例を紹介していきます。

交通事故により足首等を骨折して、1ヵ月入院し、6ヵ月通院した場合について見ていきましょう。

総治療期間は7ヵ月(210日)で、通院は1ヵ月に4回だったとします。

自賠責保険・任意保険の基準における計算

自賠責保険の基準では、以下のうち金額の少ないほうが入通院慰謝料の支払金額となります。

①14,300円×総治療日数により算定される金額

②24,300円×実通院日数×2により算定される金額

そうすると今回の例では、以下の計算式になります。

①14,300円×210日=90万3,000円

②24,300円×(30日+24日)×2=46万4,400円

計算結果が、①>②なので、入通院慰謝料は、②の46万4,400円となります。

なお、任意保険の基準は、その保険会社の内部基準であり、自賠責保険の基準以上の金額の慰謝料額を計算するものであると思われますが、その具体的詳細は不明です。

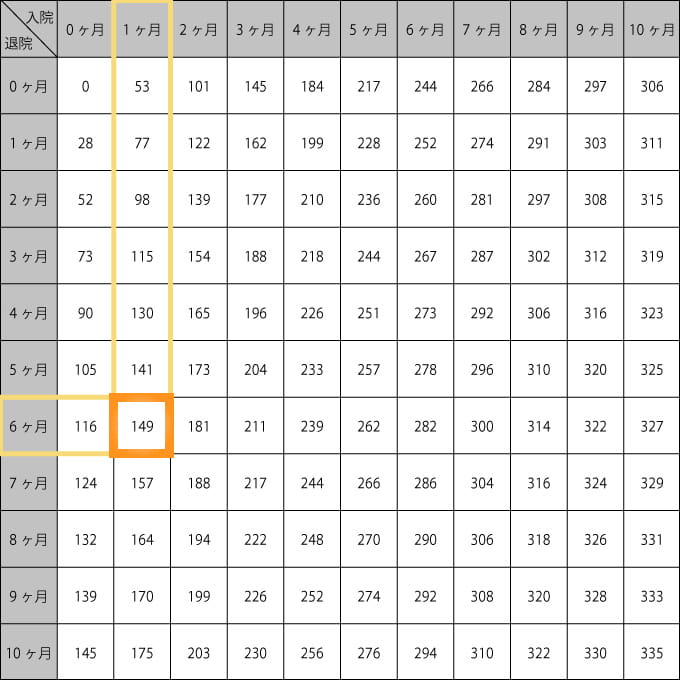

弁護士の基準(裁判所の基準)における計算

弁護士の基準で骨折の入通院慰謝料を計算する場合、以下の表を用います。

上記の表は、縦軸が通院期間の月数、横軸が入院期間の月数となっています。

今回の例では、入院が1ヵ月であり、通院が6ヵ月なので、この表の交点である「149」、つまり、149万円が入通院慰謝料の額となります。

自賠責保険の基準では、慰謝料額が46万4,400円であったのに対して、弁護士の基準では149万円となるので、相場に100万円以上の違いがあることがわかります。

このように自賠責保険の基準と弁護士の基準でそれぞれ入通院慰謝料の相場を計算することは、弁護士に依頼するべきかを判断する有効な方法といえます。

交通事故による骨折で認められる後遺症慰謝料

次に後遺症慰謝料について、そもそも骨折による後遺障害にはどのようなものがあるのか、後遺症慰謝料はどれくらいもらえるのかを説明していきます。

交通事故による骨折が原因で認められる後遺障害等級とその内容

今回は例として、交通事故により手首を骨折したケースを考えていきます。

折れた骨がくっついて、症状固定の診断が行われたあとも、手首の関節の可動域が制限されたままになってしまったり、手首に痛みが残ってしまったりする場合があります。

このような場合、以下の表の内容の後遺障害が認定される可能性があります。

| 手首の関節の可動域が制限されたままになってしまったケース | |||

|---|---|---|---|

| 等級 | 後遺障害の内容 | 慰謝料(弁護士の基準) | 労働能力喪失率 |

| 8級6号 |

「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」 |

830万円 | 45% |

| 10級10号 |

「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」 |

550万円 | 27% |

| 12級6号 |

「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」 |

290万円 | 14% |

| 手首に痛みが残存してしまったケース | |||

|---|---|---|---|

| 等級 | 後遺障害の内容 | 慰謝料(弁護士の基準) | 労働能力喪失率 |

| 12級13号 |

「局部に頑固な神経症状を残すもの」 |

290万円 | 14% |

| 14級9号 |

「局部に神経症状を残すもの」 |

110万円 | 5% |

後遺障害には1級から14級まであり、後遺障害の状態が深刻なほど1級に近くなります。

また表を見てわかるように、等級ごとに、慰謝料の金額と労働能力喪失率が異なり、級数が上がるほど慰謝料の額や労働能力喪失率が上がります。

なお、労働能力喪失率は、後遺障害等級が認められた場合に支払われることになる逸失利益の計算において使用されるものです。

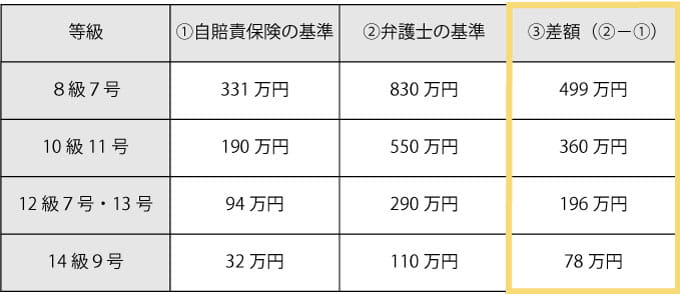

算定基準が違うと後遺症慰謝料額はこんなに違う

後遺障害等級が認定された場合、上記の表のとおり、その等級に応じた慰謝料を受け取ることができます。ただし、入通院慰謝料の場合と同様、後遺症慰謝料についても、自賠責保険の基準と弁護士の基準とでは、計算される慰謝料額に差が生じます。

8級の場合、弁護士の基準と自賠責保険の基準とでは499万円の差があり、もっとも低い14級であっても78万円の差があります。

そのため後遺症慰謝料を請求するなら、弁護士に依頼して弁護士の基準で慰謝料を受け取ることをおすすめします。

【まとめ】適切な慰謝料を受け取りたいなら弁護士に相談

交通事故でケガを負って骨折と診断された場合の注意点や、骨折による慰謝料の請求について解説してきました。

骨折だと思ったら、早めに医師へ相談し、診断を受けるようにしてください。

また、もし骨折だと診断されたら、加害者から損害に応じた慰謝料をもらうことができます。本コラムで紹介した方法で適切な慰謝料額を計算してみてください。

ただし、本コラムで紹介した計算方法はあくまで一般論です。

一つとして同じ事故はなく、実際に賠償額が確定するまでの間は、それぞれの事故におけるいろいろな要因により、賠償額は増減する可能性があります。

相手方の保険会社が提示した慰謝料額が適切なものであるかの判断は、法律の知識や相場観を必要とするため、被害者の方ご自身で行うことは通常難しいものです。

慰謝料を含む損害賠償額が適切なものであるかどうか不安な方は、交通事故の被害に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故被害の賠償金請求はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約が付いていない方は、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはり相談者の方・依頼者の方に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、相談者の方・依頼者の方は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

また、通常、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用

交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。