手首骨折による後遺症や慰謝料の相場を解説

ここを押さえればOK!

手首の骨折には、橈骨遠位端骨折、尺骨遠位端骨折、舟状骨骨折などがあります。診断にはX線、MRI、CTが用いられ、治療法として保存的治療(ギプス治療)と外科的治療(手術治療)が行われます。

また、痛みやしびれといった神経障害や、可動域の制限が残る機能障害、そのほか変形障害や欠損障害などの後遺症が残ることがあります。

後遺障害等級が認定されると、それに応じた慰謝料が請求可能です。適切な治療を受け、弁護士に相談することで、より高い慰謝料を得られる可能性が高まります。

交通事故被害に

関するご相談は

何度でも無料!

交通事故により手首を骨折すると、日常生活や仕事で不便な思いをするだけでなく、治療しても痛みやしびれ、手首が曲がらないなどの後遺症が残ってしまう場合があります。

後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで、等級に応じた慰謝料などを加害者に請求することができます。

この記事では、手首骨折の種類と後遺症、手首骨折の後遺症で認定される後遺障害等級、請求できる慰謝料などの相場について解説していきます。適切な慰謝料を受け取るために、ぜひご覧ください。

- この記事でわかること

-

- 手首骨折の種類と後遺症

- 手首骨折で認定される後遺障害等級

- 手首骨折で請求できる慰謝料の相場

- 目次

手首(手関節)とは

手首(手関節)は、前腕骨と手根骨(しゅこんこつ)とで構成される関節のことを指します。

前腕骨

手首から肘まである骨で、橈骨(とうこつ)と尺骨(しゃっこつ)の2本からなります。手のひらを見て、肘関節から親指側につながるのが橈骨、肘関節から小指側につながるのが尺骨です。

手根骨

舟状骨(しゅうじょうこつ)、月状骨(げつじょうこつ)、三角骨(さんかくこつ)、大菱形骨(だいりょうけいこつ)、小菱形骨(しょうりょうけいこつ)、有頭骨(ゆうとうこつ)、有鈎骨(ゆうこうこつ)、豆状骨(とうじょうこつ)の8つの小さな骨からなり、そのうち舟状骨+月状骨+三角骨が手首(手関節)を構成します。

主な手首骨折の種類と後遺症

手首骨折の種類と後遺症として残る可能性のある症状をご紹介します。

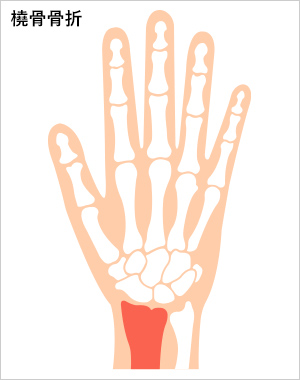

橈骨骨折(橈骨遠位端骨折)

橈骨骨折(橈骨遠位端骨折)とは、橈骨が手首に近いところ(遠位端)で折れている状態です。

交通事故においても起きやすく、後遺症が残る可能性の高い骨折の一つです。

手首が動かしづらい、強い痛みやしびれがある、骨の変形が明らかである、などの後遺症が残る場合があります。

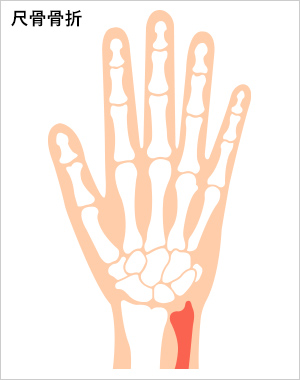

尺骨骨折(尺骨遠位端骨折)

尺骨骨折(尺骨遠位端骨折)とは、尺骨が手首に近いところ(遠位端)で折れている状態です。

橈骨と同様に、手首が動かしづらい、強い痛みやしびれがある、などの後遺症が残る場合があります。

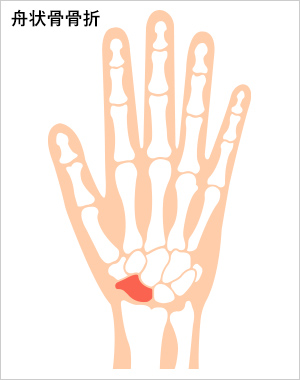

舟状骨骨折

舟状骨骨折とは、手根骨を構成する骨の一つである舟状骨が折れた状態です。

通常のレントゲン撮影では骨折が見えにくい場合が多く、後日CTやMRIを実施して骨折が判明するというケースがよくあります。

骨がつきにくいため長期の固定が必要であり、かつ偽関節(骨が完全にくっつかず、くっつかなかった骨同士の間が関節のように動いてしまう状態)になりやすいことから、治療しても、手首が動かしづらい、動くたびに痛みを感じるなどの後遺症が残る場合があります。

手首骨折で行われる検査と治療

医師による問診・触診のうえ、X線(レントゲン)検査の画像で診断されます。わかりにくい骨折についてはMRI検査やCT検査が行われることもあります。

そのうえで、保存的治療(ギプス治療)や外科的治療(手術治療)が行われます。

- 保存的治療(ギプス治療)

軽傷な場合には、骨折部を元の位置に戻し(整復)、ギプスなどで患部を固定して骨癒合を図ります。 - 外科的治療(手術治療)

骨折の程度が大きい場合などには、骨の形を整え、金属プレートやスクリュー(ボルト)などで骨折部の整復・固定を図るための手術を行います。

骨折の回復には患部の安静を保つのが第一です。ただ、安静期間が長くなると、手首・手指の関節が固まって動かしにくくなり可動域が低下してしまうため、経過を見ながらリハビリテーションを開始します。

早期に整形外科を受診し、必要な検査や治療を受けることで、日常生活に支障のない動きを取り戻せる可能性があります。

また、適切な治療を継続して受けることは、慰謝料増額の可能性を高めることにも繋がります。

医師の指示に従って定期的に通院することをおすすめします。

【関連コラム】

現役弁護士が教える!交通事故で損しない慰謝料獲得の7つのポイント

手首骨折で認定される後遺障害等級と慰謝料の相場

適切な治療を受け続けたものの、手首が動かしづらい、強い痛みやしびれがあるなどの後遺症が残り、これ以上の改善は見込みにくいと医師が診断した状態を「症状固定」といいます。

そして、後遺症について後遺障害認定の申請を行い、認められた場合には後遺障害慰謝料を請求できます。

手首骨折で生じうる代表的な後遺障害としては、骨折部に痛みやしびれが残る「神経症状」、手首の関節(手関節)の可動域に制限が生じる「機能障害」、骨折部の高度な変形や偽関節が残る「変形障害」などが挙げられます。

ここでは、これらの後遺障害に該当する等級と、等級認定後に請求できる後遺障害慰謝料の相場を見ていきます。

【関連FAQ】

症状固定は、誰が判断するのですか?

神経障害

手首骨折による神経の損傷で痛みやしびれが残ってしまった場合に、認定を受ける可能性があります。

後遺障害等級は、骨折の状態や治療状況、骨癒合状態などから総合的に評価されます。

14級9号:局部に神経症状を残すもの

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

神経障害の後遺障害慰謝料

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |

| 12級13号 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

機能障害

骨折により手首が動かしづらくなった場合に、認定される可能性があります。

後遺障害等級は、手首がどの程度曲がらなくなったのか(可動域の角度)で判断されます。

単純に数値として認定要件に達していれば認定されるというわけではなく、骨折状況や治療経過、骨癒合状態(変形の有無や関節面の状態)などから、総合的に評価されます。

12級6号:1上肢の3大関節の1関節の機能に障害を残すもの

10級10号:1上肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの

8級6号:1上肢の3大関節の1関節の用を廃したもの

機能障害の後遺障害慰謝料

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 12級6号 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 10級10号 | 190万円 (187万円) | 550万円 |

| 8級6号 | 331万円 (324万円) | 830万円 |

- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

変形障害

橈骨または尺骨の骨端部が完全にくっつかず偽関節となった場合、もしくは骨端部のほとんどを欠損した場合に、認定される可能性があります。

12級8号:長管骨に変形を残すもの

8級8号:1上肢に偽関節を残すもの

7級9号:1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

変形障害の後遺障害慰謝料

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 12級8号 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 8級8号 | 331万円 (324万円) | 830万円 |

| 7級9号 | 419万円 (409万円) | 1,000万円 |

- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

欠損障害

骨折による損傷が激しく、橈骨・尺骨および手根骨を切断した場合に、認定される可能性があります。

5級4号:1上肢を手関節以上で切断したもの

2級3号:両上肢を手関節以上で切断したもの

欠損障害の後遺障害慰謝料

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 5級4号 | 618万円(599万円) | 1,400万円 |

| 2級3号 | 998万円(958万円) | 2,370万円 |

- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

手首骨折で適切な慰謝料を受け取るためのポイント

ここまでご紹介してきたなかで、適切な慰謝料を受け取るためのポイントをまとめました。

- 早期に適切な治療を受ける

- 適切な後遺障害等級の認定を受ける

- 保険会社からの提示金額に合意する前に適切な慰謝料額を算定してみる

- 交通事故に詳しい弁護士に相談する

同じ後遺障害等級でも、採用する基準で慰謝料額が大きく変わってきます。

保険会社は自賠責保険基準もしくは独自の基準で算定した金額を提示してくることが多く、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)で請求することにより、最終的な賠償金を増額できる可能性が高いです。

また、手首骨折以外のケガの後遺障害が認められた場合、手首骨折の等級と併合されて等級が上がることもあります。

このようなことから、後遺障害等級の認定を受けてもすぐに示談せず、交通事故に詳しい弁護士に一度相談されることをおすすめします。

逸失利益

後遺障害等級が認定された場合、その被害者は、今後改善が望めない後遺症を負ってしまい、治療が終わったあとも日常生活に影響が残ってしまっていることから、労働力にも影響をおよぼすと考えられています。

そこで、労働能力が制限される度合いと、制限されると見込まれる期間、収入能力から、得られなくなる(逸失してしまう)であろう収入(=利益)を計算したものを、「逸失利益」として請求します。

上記の表で紹介した「裁判所基準」と呼ばれる賠償金の計算方法等を記載している「損害賠償額算定基準」、通称“赤い本”と呼ばれる参考資料では、逸失利益の算定方法を以下のように記載しています。

「逸失利益の算定は労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行う」

まず、逸失利益は、「基礎収入」を基に計算されます。基礎収入とは、直近の年収を用いることが一般的です。直近の年収を採用することは不適切とされる、家事従事者(主婦・主夫等)を始め、金銭を受け取っていない労働者など、具体的な年収を示すことが困難である場合は、賃金センサス(厚生労働省が発表している日本の賃金に関する統計)と呼ばれる「平均賃金」を用いて算定することがあります。

次に、労働能力が制限される度合いは、「労働能力喪失率」と表現されます。後遺障害の程度によって、5%~100%の制限を受けるとされています。

続いて、労働能力が制限されると見込まれる期間は、「労働能力喪失期間」といい、その期間の採用方法は、

- 症状の改善を見込めなくなった時期から67歳まで

- 平均余命の1/2のいずれか長いほうから、その期間に応じた中間利息を控除したもの

が採用されます。

ただし、労働能力喪失期間は、症状によっては5年~10年程度とされるケースや、職業などから労働能力自体喪失しないとされるケースもありますので、注意が必要です。

中間利息とは?

被害者の方が将来取得予定だった利益を前倒しで受け取ることにより、現在と将来の間に発生する利息のこと。

適切な逸失利益の請求は、収入能力や後遺障害による影響の度合いについて、争いになることも多いため、専門家である弁護士に相談しておくことも大切でしょう。

交通事故被害に

関するご相談は

何度でも無料!

交通事故被害に関するご相談はアディーレにおまかせください

弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、依頼者の方に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

なお、保険会社には負担上限額が設けられており、通常は上限額を超えた分の弁護士費用は自己負担となりますが、アディーレは保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

なお、弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用

弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

交通事故で手首を骨折してお悩みの方は、アディーレ法律事務所までお気軽にご相談ください。